O texto publicado no La Jornada que compartilhamos a seguir é um relato vivo e íntimo sobre momentos chaves da resistência Zapatista durante uma das ofensivas mais duras que o movimento enfrentou, no ano de 1995. O que segue é a crônica de Gloria Muñoz – fundadora do Desinformémonos, meio jornalístico “de abajo” no qual a Teia dos Povos tem uma coluna mensal.

Há três décadas, no início de fevereiro de 1995, o governo mexicano, então presidido por Ernesto Zedillo, cometia uma traição histórica: ao mesmo tempo em que supostamente se preparava para retomar o diálogo com o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), com ares de triunfalismo sinistro, anunciava em cadeia nacional ter identificado “importantes membros da liderança do EZLN” e preparava ataques de aniquilação em Chiapas. Jornalista desde 1987, colaboradora da agência DPA, ‘Punto’, ‘La Jornada’ e ‘La Opinión de Los Ángeles’, entre outros meios de comunicação da América Latina, Gloria Muñoz viveu na própria carne aqueles acontecimentos; esta é sua crônica.

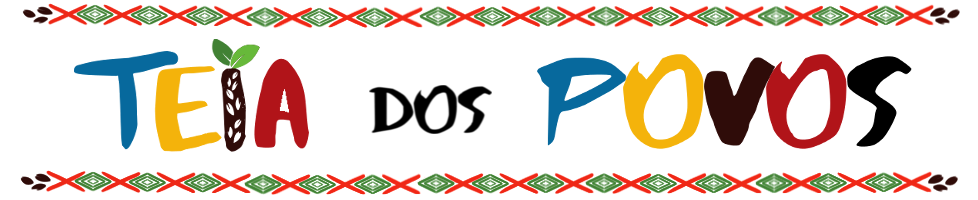

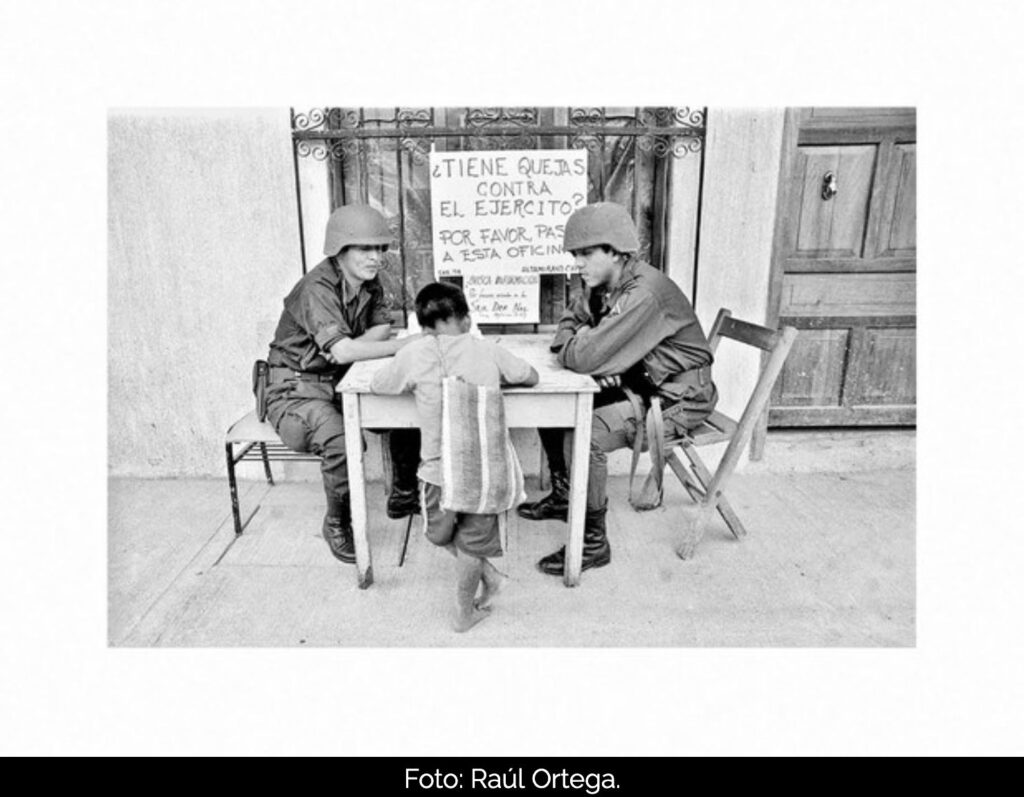

Enormes filas de veículos de artilharia do Exército Mexicano entram nas ravinas da selva e na região dos Altos. O céu se enche de helicópteros que sobrevoam tão baixo que se pode ver os soldados apontando para o casario de madeira e telhados de zinco. Nove de fevereiro de 1995. Chiapas. O governo do México traiu o Exército Zapatista de Libertação Nacional e implementa uma ofensiva militar sem precedentes para capturar seus dirigentes. Os zapatistas denunciam bombardeios e tiros contra os povados. A tensão é alta. Os caminhos ficam repletos de verde oliva. Guadalupe Tepeyac, La Realidad, La Garrucha e Prado Pacayal, quatro das comunidades da selva onde houve maior presença pública da Comandância Geral zapatista, são as mais castigadas. Desde a manhã do dia 10 de fevereiro, as pessoas de Guadalupe se protegem no hospital, já com os helicópteros sobrevoando. Depois, se refugiarão na floresta, sob as copas das árvores, enquanto o exército toma a aldeia, da qual os zapatistas, incluindo Ele, mal conseguem escapar.

Com 2.500 soldados, 110 veículos de artilharia e dezenas de helicópteros, o exército entra pela ravina de Las Margaritas. Ao mesmo tempo, entram por Ocosingo e patrulham San Andrés Larráinzar e Simojovel. Fecham o caminho para a imprensa, enquanto os acampamentos da Cruz Vermelha Internacional abandonam as regiões que, a partir desse momento, deixam de ser consideradas neutras, pois foram tomadas pelo exército.

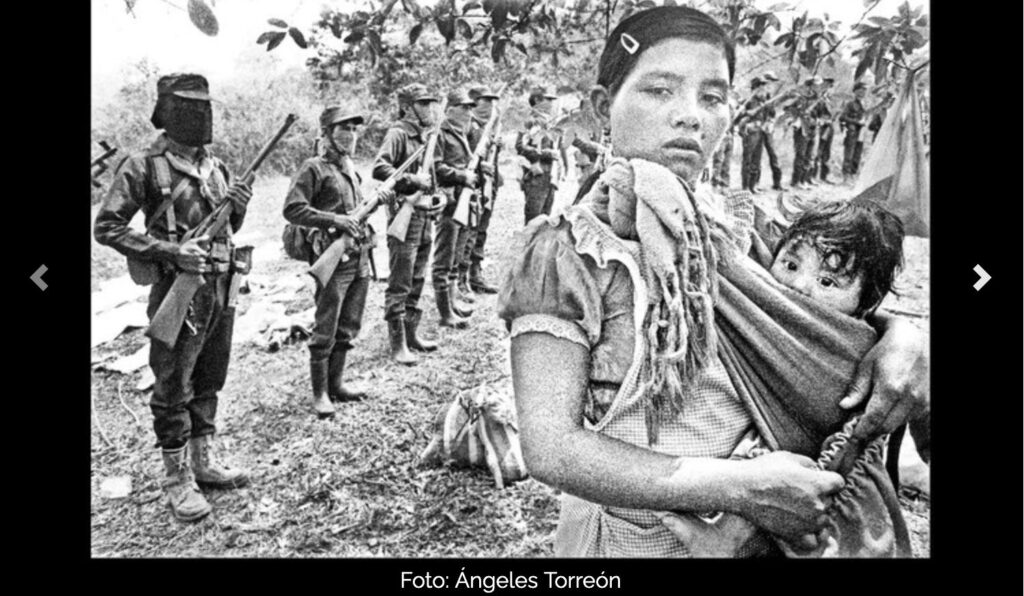

A água e a comida escassa acabam nos refúgios nas montanhas. Mulheres grávidas dão à luz no meio do caminho devido ao esforço. As crianças seguram o choro para não serem ouvidas pelos soldados. Subimos à montanha em busca das bases de apoio e as encontramos no meio da selva ou em outros vilarejos que lhes dão guarida. Há medo, sim, mas não rendição. “Não queremos nada do governo, só que tire seus exércitos dos nossos povos”, diz Elsa, uma jovem indígena tojolabal de uns quinze anos, enquanto trança seu cabelo na beira de um açude em que se mete com tudo e roupa.

Milhares de indígenas com seus pertences nas costas e nas cabeças fogem antes que os soldados invadam suas comunidades e destruam tudo. Ao voltar, dias ou semanas depois, encontram suas roupas queimadas, as mangueiras de água quebradas, suas panelas de barro quebradas no chão. Os soldados roubaram ou mataram seus animais de criação, defecaram, literalmente, sobre seus fogões, levaram moinhos de milho e utensílios agrícolas. Nos caminhos, prendem, batem e torturam em busca de informações. A desesperança e o medo nublam os rostos. Os jornalistas somos testemunhas, sem acreditar. “Ai, Deuzinho! Ai, Deuzinho”, chora Dona Herminia, enquanto percorre a cozinha com as mãos na cabeça.

Quem deu a ordem?

“Algo estão preparando, Mariana.”

Na manhã de 9 de fevereiro de 1995, acordamos juntos na casinha de paredes e telhado de plástico preto que Ele construiu no meio de um caminho, a poucos metros do fim do casario de Guadalupe Tepeyac, em direção à milpa (roça). Dentro, só há espaço para uma caminha de tábuas de madeira sustentada por quatro tijolos, e uma mesinha para o rádio-transmissor. Tiro a corrente com o pingente de prata com um par de namorados e a coloco ao lado do rádio. A noite está fria. “Algo estão preparando, Mariana.” Quase não dormimos. Ele consegue ficar mais de trinta horas sem pregar o olho. Antes do amanhecer, diz que teremos que sair cedo. Tento, sem sucesso, fingir o medo de uma mulher de 27 anos que há um ano juntou os trapos com um homem que se apresenta em público com o rosto coberto e não se separa de seu R15. Ele não para de fumar. O cheiro de baunilha o impregna todo. Sai da barraca e caminha sozinho pela penumbra. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, sob um céu sem estrelas. “Algo estão preparando, Mariana.”

Menos de dois meses antes, em 19 de dezembro de 1994, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, prestes a completar o primeiro aniversário da revolta armada que chocou o mundo, convocou a imprensa ao lado do enorme hospital de Guadalupe Tepeyac, um elefante branco entregue às comunidades apenas quatro meses antes da insurreição, com a intenção (claramente frustrada) de Carlos Salinas de Gortari de retirar a base social do movimento insurgente. Ali, entre mapas bélicos, Ele e Camilo apresentam a campanha militar zapatista “Paz com Justiça e Dignidade para os Povos Indígenas”, com a ruptura do cerco e a criação de novos municípios autônomos. É o início formal do processo de autonomia, eixo central da construção política dentro das comunidades.

No dia 8 de fevereiro, ao meio-dia, recebem no mesmo povoado os enviados da Comissão Nacional de Intermediação (Conai), presidida pelo bispo Samuel Ruiz García. Nessa mesma noite, chega uma nova mensagem de Ernesto Zedillo Ponce de León, que está há apenas dois meses e oito dias no poder e já protagonizou uma das piores crises econômicas no país: o chamado “erro de dezembro”. Zedillo chega à presidência ao substituir o candidato do PRI Luis Donaldo Colosio, assassinado em 23 de março de 1994. O auge do neoliberalismo em um país que se vende internacionalmente como de primeiro mundo começa a desmoronar em 1º de janeiro desse ano. “É apenas a ponta do iceberg”, adverte Ele na primeira entrevista que lhe faço para a ‘Punto’, semanário dirigido por Benjamín Wong, um dos melhores jornalistas que o México já produziu, a quem a história deve um lugar que ele, obviamente, nunca buscou.

Em dezembro, o peso mexicano sofre uma depreciação histórica (outra), e o valor do dólar aumenta quase 300%. Há fuga de capitais, desemprego em massa, altas taxas de inflação, perda de patrimônio familiar e de capacidade econômica para cobrir as necessidades básicas. Um desastre (mais um). Sem credibilidade nem legitimidade, Ernesto Zedillo Ponce de León decide travar a guerra contra os povos indígenas zapatistas.

Ele não estava na região, tinha se deslocado para receber as mensagens que visavam reiniciar o diálogo. “Algo estão preparando, Mariana.” Sentamo-nos em uma pedra fora da barraca de paredes de plástico sustentadas por paus com forquilhas. “Estão pensando em nos atacar, a carta enviada por Esteban Moctezuma não traz nada, estão nos entretendo.” A escuridão é total. Mal consigo distinguir sua sombra.

Em maio de 1994, apenas quatro meses após o início da revolta, a ação política do EZLN se desloca para esta região da ravina. Em agosto desse ano, aqui, em Guadalupe Tepeyac, se celebrou a Convenção Nacional Democrática (CND) com milhares de pessoas do México e do mundo, muita gente de baixo, organizada ou não, que viu pela primeira vez um desfile interminável de homens e mulheres bases de apoio da insurgência. E aqui, neste 8 de fevereiro de 1995, Ele está presente em um encontro semelhante ao que Emiliano Zapata teve no dia 10 de abril de 1919 em Chinameca, Morelos, onde foi assassinado por ordens de Carranza. “Algo estão preparando, Mariana.”

Em 9 de fevereiro, muito cedo, meu colega se junta a nós. Ele repete o que me disse durante toda a noite: “estão nos enganando”. Em sua mensagem inocente, o Secretário de Governança Esteban Moctezuma assegura que o governo tem a intenção de reiniciar o diálogo, mas a essas horas já iniciou operações policiais em pelo menos três estados da República. O exército prepara helicópteros, blindados e milhares de soldados para entrar no território zapatista, enquanto na Cidade do México invadem arbitrariamente a casa de quem apresentam como a “Comandante Elisa” e a prendem; e também prenderão outros dois ativistas sociais e vinte indígenas acusados de serem zapatistas.

Mas nesta manhã do 9 de fevereiro, aqui, na selva, ninguém sabe de nada e não há como imaginar as dimensões do que talvez seja a ofensiva militar mais sangrenta contra os povos maias que ousaram desafiar a todos. O presidente Zedillo diz ao Comando Geral insurgente que reafirma sua vontade de dialogar, enquanto prepara uma guerra sem precedentes.

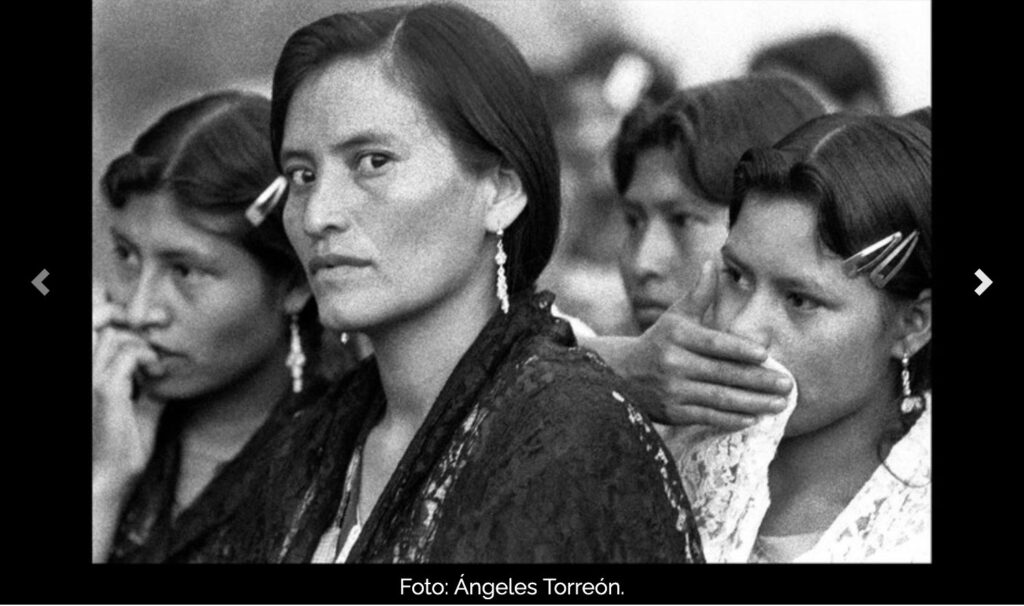

A comunidade parece calma. A vida cotidiana das famílias segue seu curso. A novidade é que os pavões escaparam, e os cachorros os perseguiram por todo o povoado, arrancando suas plumas extravagantes. Os balanços da escola rangem ao balançar de meia dúzia de meninas. Ninguém sabe o que está por vir. “Tentam nos ameaçar com o aniquilamento, mas já mandei dizer que podem proceder, que a rendição não está nos nossos planos”, nos diz Ele, e isso escrevemos eu e Hermann no dia seguinte no La Jornada.

“Que o governo não pense que, se nos ameaçar, vamos nos sentar. Acham que estamos desesperados, mas não percebem que nos preparamos para isso, ou o quê?”, e ele olha para onde Camilo observa, sem parar de fumar. “Ponha aí que vamos vencer, não? Que isso é o que dizemos, só assim, que vamos vencer”, diz ele, quase sussurrando, e então os dois nos afastamos para nos despedirmos. Ele me pede para tomar cuidado. Esqueço meu colar de prata com o pingente dos dois namorados na mesinha de rádio.

Partimos de jipe para Tuxtla Gutiérrez para ali pegar o avião no dia seguinte. Paramos, como sempre, no posto militar de Las Margaritas, mas o comandante apressa nossa passagem. Sempre nos revistam e tentam uma conversa informal, principalmente com meu colega, pois eu, sendo mulher e mal-humorada, sou invisível e inútil para ele. Mas desta vez não há revista de mochilas nem do veículo, nem conversa nem perguntas, ele só quer que partamos de lá o mais rápido possível.

Chegamos a Tuxtla à noite, no hotel Maria Eugenia. Hermann pede dois quartos na recepção e, alguns minutos depois, quando ainda estou descarregando minha mochila na cama, ele bate à porta. “Traga suas coisas e venha para cá”, diz, visivelmente preocupado. Obedeço e, ao entrar em seu quarto, vemos juntos as imagens na televisão. Repetidamente, todos os noticiários mostram o titular da Procuradoria Geral da República, o panista Antonio Lozano Gracia, anunciando a suposta identidade das lideranças zapatistas.

Em cadeia nacional, aparece a imagem do presidente Ernesto Zedillo com uma expressão de aparente vitória. Ele anuncia que “enquanto o governo insistia em sua vontade de diálogo e negociação, o EZLN estava preparando novos e maiores atos de violência, não só em Chiapas, mas em outras partes do país”. Ele diz que identificaram “importantes membros da liderança do EZLN e configuraram sua alegada participação no cometimento de múltiplos e graves crimes”, por isso emitiu instruções precisas à PGR para que fossem iniciadas as investigações e fossem processados.

“Devem tê-lo [capturado]”, digo ao meu colega. “Não é possível que anunciem em cadeia nacional uma ordem de prisão sem tê-lo. Eles o convocaram para aquele lugar para pegá-lo, por isso insistia que estavam armando algo. Os soldados já estão lá dentro”, penso em voz alta, com a imagem das meninas balançando nos balanços algumas horas antes em Guadalupe Tepeyac, no mesmo lugar que, minutos depois, será coberto por artilharia pesada. Percebemos que o quarto não tem janelas. Queimo o que preciso queimar em um cinzeiro e despejo as cinzas na privada. O quarto fica impregnado de fumaça. Guardo o que preciso guardar na roupa íntima. Sabemos que vamos ser revistados no aeroporto, e que, embora não haja nada que nos incrimine, não podemos deixar isso para o destino.

Os zapatistas, diz Zedillo diante de milhões de telespectadores, não são populares nem indígenas, querem apenas tomar o poder político. As acusações: terrorismo, sedição, motim, rebelião, conspiração, posse e receptação de armas exclusivas do Exército Mexicano. Incursões e revistas policiais acontecem em casas em Veracruz e no estado do México.

Ao mesmo tempo, o comboio militar que se dirige à selva para capturar os que apresentam como os líderes insurgentes se atrasa. Uma bala, apenas uma, contra milhares de soldados armados até os dentes, impede o avanço para Guadalupe Tepeyac. A essa hora, sobre a comunidade já há dezenas de aviões e helicópteros no ar, mas o exército ainda não chegou por terra. Na altura de Nuevo Momón, o coronel Hugo Alfredo Manterola cai e isso torna mais lenta a chegada. Há um vídeo militar que registra a cena. O comboio para, os soldados descem, morrendo de medo, hesitam em entrar na selva pelos lados da estrada de terra. Eles pensam certamente que há centenas ou milhares de zapatistas ao seu redor. E eles não estão ali para oferecer o peito heroico. A partir desse momento, avançam um trecho e param, descem dos veículos e, com extrema cautela, se distribuem pela selva baixa, depois voltam para os veículos blindados e continuam a marcha lentamente.

O fracasso

“NOS PREPARAMOS para a guerra, Mariana, mas agora há centenas de milhares de pessoas a quem devemos a paz. Elas não querem as armas, mas também não há para onde fugir. Estamos sozinhos”, diz ele, ainda sem imaginar que em alguns dias centenas de milhares de pessoas no México e em inúmeros países do mundo se mobilizarão não apenas para parar a ofensiva em pelo menos doze municípios, mas para construir junto aos zapatistas um outro mundo possível.

Na realidade, eles nunca lhes tiram o passa-montanhas, nem mesmo no sentido figurado. Três dias após a ofensiva, mais de cem mil pessoas se concentram no Zócalo da Cidade do México para exigir que o governo pare os ataques e retome o diálogo. Eles vão lotar o local duas vezes mais em menos de quinze dias. Ninguém acredita no desmascaramento, mas, se dizem que Ele é Ele, então “todos somos Ele”.

Vêm tomadas de embaixadas e consulados na América e na Europa para exigir que o governo pare a guerra. Noam Chomsky, Umberto Eco, Dario Fo, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Rafael Alberti, Pedro Almodóvar e centenas de figuras públicas do mundo assinam cartas de apoio aos zapatistas. Do lugar onde a comandante Ramona enfrenta sua doença, ela envia uma mensagem de paz e reitera que o EZLN se preparava para o diálogo. Mas Zedillo não ouve e a ocupação militar só avança. Continuam as buscas, torturas, privações arbitrárias de liberdade, execuções extrajudiciais, violações ao direito de livre trânsito, assédio militar e paramilitar e outras violações dos direitos humanos denunciadas por organizações nacionais e internacionais.

A pressão obriga o governo do México a se abrir para o diálogo. Já se passaram semanas e, apesar do cerco militar, não conseguiram prender nenhum comandante ou insurgente. A ofensiva falhou, não por falta de soldados. O apoio ao EZLN se multiplica e começam a ser montados acampamentos da sociedade civil com pessoas do México e de várias partes do mundo nas comunidades, com o intuito de monitorar as ações do Exército Mexicano. Iniciam-se as pré-negociações para voltar à mesa de diálogo, mas não nas condições que o presidente quer impor. A tensão diminui, mas o assédio persiste.

“Já vê que não sou quem dizem que sou”

O JEEP fica atolado e camuflado no meio da mata, ao lado do caminho. Ali nos chamam para finalmente subir a montanha e vê-lo a Ele e a Camilo. Não é uma montanha qualquer, a subida é vertical desde o início, parece mais uma parede de rochas, mas depois vai inclinando até chegar a uma trilha de selva alta. O caminho oferece das suas: um dia aparece uma anta, e no outro, a irara, aqui chamada de “cabeça de velho” (o animal mais estranho que já vi na vida, como um cachorro grande com a cabeça branca ou cinza e o corpo negro com uma enorme cauda), enquanto na semiescuridão dos arbustos se escuta o deslocamento da nauyaca, uma das cobras mais temidas pelos habitantes da região.

“Já vê que não sou quem dizem que sou. Ninguém faz a pergunta certa”, diz ele, zombando, tentando quebrar o gelo do reencontro. Sorrimos no meio da tragédia. Já se passaram quase dois meses desde a última vez que nos vimos. Ele me mostra a corrente de prata com o pingente de namorados que eu esqueci ao lado do rádio. “Consegui pegar”, murmura orgulhoso, enquanto a coloca em meu pescoço. Esse dia parece que estamos nos vendo pela primeira vez. É estranho. Ele está magro, com cabelo e barba crescidos, a camisa marrom e a calça preta estão largas nele, mas não há espaço para lamentações. Está agachado fazendo uma pequena fogueira para esquentar o arroz e o feijão que as comunidades enviaram. Sua principal preocupação é que parem de prejudicar as comunidades, e todo o esforço está direcionado a isso. Levo-lhe uma calça jeans.

A partir desse momento, continuo subindo para vê-los (milagrosamente, dada minha condição urbana e minha forma desajeitada de caminhar). Relatórios, mensagens, notícias e conversas sobre como está tudo lá fora. Em um colchão de jornais entrelaçados, despejamos esperanças e inquietações. Descubro a caverna de Jolmash, a caverna do desejo, sob um teto de plástico por onde escorre água por todos os lados. Nesse leito sem paredes, meu ventre, que desde a adolescência deu sinais de não ser feito para abrigar vida, abriga o improvável nas condições mais adversas. Acima, só se escuta o barulho dos helicópteros. Nós dois choramos diante da impossibilidade.

Dois anos depois, justamente outro 9 de fevereiro, nos casamos sob as leis revolucionárias. Nasce assim a companheira insurgente Mariana, La Mar, para fins literários, primeiro com um rifle de caça e depois com um M16 e uma pistola 22 no cinto, além de um anel de casamento e uma mochila com uma faca azul que Hermann me deu, uma lâmpada, um caderno e um lápis, duas caixas de balas, uma capa de chuva, dois pares de meias, cadarços de reposição, um pacote de pilhas, uma caixa de fósforos, uma faca e uma bússola que Ele me dá com instruções para não me perder.

Meses depois, me entregam um uniforme que fica grande, não só pelos mais de dez quilos que perdi. Em um campo de tiro (uma folha branca presa a uma árvore), atiro. E descubro que sou boa. Ou não tão má. E que, além disso, aí não está a aposta.

Já se passaram mais de vinte anos desde que não carrego um fuzil no ombro, também não tenho um anel de casamento no dedo esquerdo e deixei de me chamar Mariana. Mas essa é outra história.

Publicado originalmente no dia 16 de fevereiro de 2025, no La Jornada

https://semanal.jornada.com.mx/2025/02/16/el-zapatismo-hace-30-anos-una-cronica-personal-3574.html