Jera Guarani

Lucas Keese dos Santos – Ruka

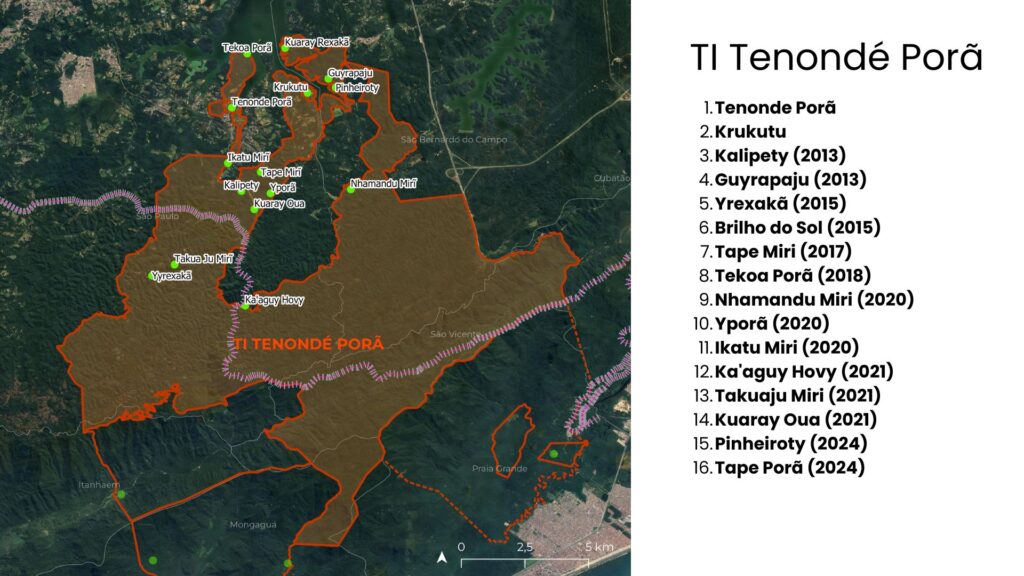

Cada povo, com suas diferentes histórias e territórios, tem conduzido distintas formas de construir suas autonomias e de se defender em meio a tantas ameaças. Acreditamos que essa variedade possibilita uma base importante para nos fortalecermos conjuntamente. Para contribuir nos diálogos sobre as muitas experiências dos povos em luta, queremos compartilhar reflexões a partir da Terra Indígena Tenondé Porã1, em São Paulo, e da tekoa Kalipety, uma das atuais 16 aldeias que hoje compõem esse território guarani e onde vivemos.

Falamos também a partir das diferentes trajetórias que sustentam nossa parceria: de alguém que nasceu nesse território da Tenondé Porã, e fez das caminhadas no mundo não indígena uma maneira de retornar e se aprofundar no modo de ser guarani, sem jamais deixar de viver dentro da aldeia, –– Jera ––, e de alguém que vem de fora, mas há tempos caminha junto ao território, buscando um jeito diferente de se fazer parte –– Ruka.

Nas dinâmicas coletivas dos povos indígenas, com suas especificidades culturais e distanciamentos, não há como evitar esse jogo arriscado, mas em muitos aspectos necessário e bonito, entre o que é “de dentro” e o que é “de fora”. Isso é algo que também se expressa na dança dos xondaro (guardiões) guarani, que, assim como nas rodas de capoeira, ensina a arte de alternar aproximações e distâncias para transformar possíveis ameaças em novas formas de seguir em movimento.

Durante os mais de cinco séculos de resistência contra-colonial conduzida pelos antepassados guarani, que tiverem seus territórios entre os primeiros a serem invadidos neste continente, foram muitas as apropriações e parcerias com elementos externos que, na dose e distância certa, foram fundamentais para que justamente os modos de ser guarani não se perdessem na longa noite dos extermínios. Hoje, as aldeias guarani resistem, vivas em contínuas retomadas, mesmo algumas delas estando tão próximas da maior cidade do continente.

A luta por novas aldeias e roçados

Na história recente, o ano de 2013 foi um importante marco de autonomia na luta pela demarcação das duas TIs em São Paulo: a TI Tenondé Porã, no extremo sul do município, e a TI Jaraguá, na região noroeste. Em setembro daquele ano, as comunidades guarani se mobilizaram contagiadas pela energia das jornadas de junho, e puderam contar com o apoio de militantes da cidade, inclusive do Passe Livre.

Se antes, a orientação dos mais velhos ia no sentido de buscar uma invisibilidade em relação ao mundo dos não indígenas (chamados na aldeias de juruá), postura que ajudou na sobrevivência guarani nas décadas anteriores, os xondaro e xondaria mais jovens apostaram em reativar o espírito guerreiro guarani, de saber lidar com as ameaças usando agilidade e inteligência.

Saímos às ruas com coragem e nos aproveitamos da proximidade com São Paulo e seu palco político para realizar uma série de atos de trancamento de rodovias, marchas multitudinárias e ocupações de monumentos símbolos da violência colonial que fundou essa cidade. Com essas ações, conseguimos não só a força e a visibilidade necessárias para pressionar o processo de demarcação no governo federal, mas uma energia que voltou aos territórios sob a forma de retomadas de aldeias e um processo de abertura e renovação na dinâmica política das comunidades. Uma nova e mais diversa geração de lideranças se formou nesse contexto das retomadas2, o que ajudou a manter a mobilização das comunidades na luta pelas demarcações, defesa e revitalização dos territórios.

Com uma população de aproximadamente 1500 pessoas, a TI Tenondé Porã, território onde vivemos e sobre o qual vamos focar as descrições e reflexões deste texto, passou de apenas duas aldeias em 2012, pequenas áreas regularizadas nos anos 1980 com 26 hectares cada, para dezesseis aldeias numa área de 16 mil hectares, em 2024. Dessa maneira, foram quatorze novas comunidades consolidadas em pouco mais de uma década de movimento de reocupação territorial.

A exemplo do que fizeram parentes em outros contextos de luta por terra, essas novas aldeias foram fruto de um movimento de autodemarcação paralelo à demarcação oficial. A ideia era justamente não ficar parados esperando, mas pressionar o processo já iniciado no governo e garantir, de forma imediata, uma das principais demandas ligadas à demarcação e também uma condição essencial para fortalecer nossa luta, nossa autonomia, nossa vida: mais espaço para retomar o plantio tradicional e outras formas de relações com o território, antes impossíveis devido às violentas privações do confinamento em apenas duas pequenas aldeias.

Ato guarani na Av. Paulista, outubro de 2013.

TI Tenondé Porã e suas aldeias, 2024.

Intercâmbios de capoeira e dança de xondaro, outubro de 2024, tekoa Yporã, TI Tenondé Porã.

Roda de xondaria.

“Jogo de dentro, jogo de fora, jogo manhoso esse jogo de angola”.

Contudo, essa redispersão pelo território tradicional não aconteceu sem conflitos. Nas tekoa Kalipety3, em 2013, e Kuaray Oua4, em 2021, posseiros não indígenas chegaram a disparar contra as aldeias, mas, felizmente, ninguém se feriu. E até hoje enfrentamos ameaças de grupos ligados a máfias de loteamentos irregulares, que operam nas periferias e zonas rurais das grandes cidades, mas temos conseguido impedir que se instalem dentro da TI.

Apesar dessas dificuldades, sabemos que tais conflitos não alcançam a gravidade das agressões atualmente vividas em outros territórios guarani no Brasil. Entre as cerca de 300 comunidades guarani presentes no Sul e Sudeste do país articuladas pela organização autônoma guarani, a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), as aldeias da TI Tekoha Guasu Guavirá têm sofrido uma escalada brutal de violência por parte de fazendeiros no oeste do Paraná5. É um contexto semelhante ao dos parentes kaiowa e guarani no Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio têm assassinado lideranças indígenas para que nenhum pedaço de terra sirva a outra coisa senão a sua ganância sem fim, impondo a todos nós a destruição ambiental resultado de milhões de hectares de monocultura baseada em veneno.

Combater a monocultura como política de concentração de poder e de destruição da vida e sua diversidade é uma prioridade fundamental. Por isso, a retomada do plantio e a expansão das variedades de cultivo foi e continua sendo um dos processos mais importantes em nosso território nos últimos anos. Podemos resumir dizendo que lutamos pela terra para poder voltar a plantar, e plantamos como uma forma de lutar e proteger a terra. Assim, a última década na Tenondé Porã6 foi tomada por esse movimento de parentelas fundando aldeias, muitas delas lideradas por mulheres, com novos espaços para roçados cada vez mais diversos.

Hoje em dia nem parece, mas por muito tempo as famílias na Tenondé Porã ficaram sem ver os avaxi ete’i, os verdadeiros milhos guarani, com suas várias cores e tamanhos. Com as retomadas, foi possível voltar a plantá-los, assim como muitas variedades tradicionais de cultivo que trouxemos de diferentes territórios por meio de atividades de intercâmbio, nas quais continuamos trocando sementes e fortalecendo laços. Na contramão da monocultura, queremos poder cultivar uma diversidade capaz de sustentar com saúde a vida no território – tanto a nossa quanto a dos demais seres com quem o compartilhamos. A luta ainda é longa, mas estamos no caminho.

Segundo levantamento que realizamos em 2019, a produção agrícola da TI foi estimada em mais de 16 toneladas somente para as culturas de milho e mandioca. E, mais importante, pudemos constatar uma diversidade que chegou a contar com cerca de 50 tipos de batata-doce, 16 de milho, 14 de mandioca, 11 de abóbora, 10 de feijão e mais de 40 espécies frutíferas perenes7. A quase totalidade da produção dessa safra foi destinada ao compartilhamento entre as famílias e para além da própria TI. Garantir bons e saudáveis alimentos para compartilhar entre parentes e amigos, alimentos sem agrotóxicos e outros venenos, diferentes da maioria vendida nos mercados, é a principal motivação para a prática do plantio. Há poucos anos, antes do movimento pela demarcação da TI e da retomada das aldeias, a área plantada, a produção total e, principalmente, a quantidade de variedades de um mesmo cultivo eram muito menores.

Espigas de avaxi ete’i – variedades tradicionais de milho guarani.

Variedades de batata-doce guarani (jety).

Colheita de milho, tekoa Kalipety, 2020.

Colheitas, tekoa Kalipety, 2024.

O movimento das retomadas na Tenondé Porã também foi impulsionado por uma mudança decisiva na dinâmica política das aldeias. Essa mudança foi possibilitada principalmente por uma nova geração que havia se fortalecido desde 2008, com as primeiras experiências de abertura política na aldeia, passando por 2013 e, finalmente, em 2016, quando se completou um processo de autonomia coletiva que foi gestado aos poucos: a dissolução da figura do cacique em favor de um coletivo de lideranças.

Esse movimento retomou o que era entendido como um modo político tradicional guarani, baseado na atuação de um conselho, em oposição à figura unitária do “cacique”, quase que exclusivamente masculina, e que ao lado dos cargos de “cabo” e “capitão”, muitas vezes serviu mais ao interesse colonizador do juruá, e sua preferência pela centralização exagerada, do que à dinâmica comunitária. E nesse sentido, e digo aqui como Jera, nossa ideia também não era, e ainda não é, a de simplesmente “trocar o cocar de cabeça”, passando ele da cabeça do homem para a da mulher. O que queremos é proteger e afastar o cocar, esse ornamento de força e proteção tão bonito e sagrado dos povos indígenas, de um lugar de símbolo da concentração de poder, tão cara à política juruá e seu Estado.

O objetivo foi justamente repensar o sentido político da função da liderança, uma função absolutamente necessária nas comunidades, para puxar movimentos e manejar as diferenças, tão importante quanto um plantador é para uma roça. Mas, ao invés de dar mais peso em concentrar decisões e recursos, reforçando a ideia do controle, da escassez do confinamento colonial, do favorecimento e da disputa excludente, a nova dinâmica do conselho de lideranças enfatiza o compartilhamento (o mborayvu), a ampliação e fortalecimento do grupo. Dessa forma, compartilha-se mais por meio do incremento da diversidade política do coletivo: quanto mais pessoas ajudam a pensar e decidir, mais pessoas ajudam a compartilhar recursos e relações que vêm de fora.

As decisões do conselho, por sua vez, começaram a favorecer o apoio às novas retomadas. E assim, a cada nova aldeia reocupada, novas lideranças também foram surgindo, ampliando o coletivo de lideranças do território. Tal mudança incentivou pessoas sem experiência política prévia a se tornarem lideranças. Muitos jovens e mulheres de diferentes idades, mesmo não sendo parentes de caciques importantes ou antigos pajés, começaram a ocupar essa função e foram se formando ao participar das reuniões periódicas do conselho e ao ajudar cotidianamente na condução de suas novas comunidades. Hoje, há cerca de trinta lideranças compondo o conselho, e a maioria são mulheres.

Essa abertura na política do território e as práticas de compartilhamento também ensinam que buscar o suficiente se reverte em precisar de cada vez menos para compartilhar uma abundância crescente. Como em uma agrofloresta ou roça que tem muitas plantas e bichinhos diferentes, cada um complementa e dá a medida do crescimento do outro. Assim, esse aumento da diversidade, pouco a pouco, vira o próprio fundamento da fertilidade e abundância da área.

A diversidade também ajuda nos momentos de conflitos, pois eles

ficam menos desproporcionais. Numa monocultura, uma espécie de inseto ou fungo pode se converter numa praga e deixar toda uma plantação debilitada8. Mas em uma roça ou floresta com diversidade, esse conflito é reduzido, sem colocar todos em risco. Percebemos que na política comunitária também é assim: o poder muito concentrado em uma só pessoa ou família tende a amplificar os conflitos, podendo estender sua duração e impactos, e até perpetuar situações de abuso.

É verdade que ainda temos muitos e dolorosos conflitos internos no território, e vamos continuar tendo – faz parte de viver em comunidades e entre diferentes –, mas lidar com esses conflitos de forma mais aberta e coletiva tem contribuído para conseguir curá-los. Além disso, muitas vezes são os conflitos que desencadeiam os movimentos para a criação de uma nova aldeia, algo positivo. A liberdade de movimento, de poder sair e caminhar em busca de um novo lugar para viver melhor entre os seus, sempre foi uma das mais praticadas autonomias guarani. Na realidade, estes dois movimentos são de grande importância na dinâmica guarani: o movimento de poder sair, e o movimento de seguir vivendo juntos entre diferentes, expandindo a diversidade interna.

Somos como os milhos em nossos roçados. Por exemplo, entre as aldeias novas na Tenondé Porã, somos mais misturadinhos na Kalipety, pois vivemos juntos entre distintos núcleos familiares que têm trajetórias diferentes da maioria. Nessa aldeia, somos como o avaxi para’i, o milho mesclado, que reúne na mesma espiga grãos de diferentes cores, formando padrões variados. Dele, podem nascer milhos com espigas inteiras cada uma de uma cor, avaxi pytã (vermelho), avaxi ju (amarelo), avaxi hu’ũ (preto), e outros, que para se manterem assim nos próximos ciclos, têm que ser plantadas posteriormente em roças separadas. É como uma dinâmica de uma matriz que produz variedade para depois ir se espalhando em novas roças-aldeias, que podem repetir esse ciclo, ajudando a multiplicar a diversidade nas formas de se viver nos territórios.

Retomadas das autonomias

É importante lembrar que muito desse processo de abertura política na Tenondé Porã foi iniciado a partir do espaço da escola, que se estabeleceu formalmente dentro da aldeia no final dos anos 1990. De maneira semelhante a outros territórios indígenas, as pessoas que começaram a se formar e ocupar a função de professores passaram também a atuar como lideranças, ajudando a articular demandas da comunidade por meio da apropriação e transformação de saberes do mundo não indígena.

Muitos dos que hoje compõem o conselho na Tenondé Porã vieram dessa experiência, mas também do enfrentamento de seus limites. Como instituição vinculada ao Estado, a escola impõe procedimentos burocráticos e salariais que, no fundo, tendem a reproduzir sua lógica de gestão e controle. Para que o movimento político iniciado ali pudesse avançar, foi preciso ir além dela.

Assim, para fortalecer os saberes tradicionais, fomentar o plantio, ampliar as discussões comunitárias para a defesa da vida das mulheres, dos direitos territoriais, das boas práticas alimentares e outras questões, muitos professores precisaram se afastar da escola e encontrar tempo e espaço, especialmente com as retomadas, para ampliar esse movimento com mais autonomia, legitimidade e força.

Questionar a ideia, extremamente nociva na aldeia, de que é preciso ir à escola para “ser alguém na vida” revelou-se fundamental. Se a escola ainda seguiria como um importante espaço em disputa, também foi essencial sair dela para mostrar que “ser alguém na vida” é – e sempre foi no nhandereko, o modo de ser guarani –, algo construído coletivamente, por meio das relações que estabelecemos para viver bem em um território compartilhado.

Dessa forma, nos últimos anos na TI Tenondé Porã, temos realizado muitas oficinas e encontros de formação priorizando temas estratégicos para a construção da autonomia em várias frentes, de maneira próxima às experiências de outros territórios, como muitos que compõem a Teia dos Povos.

Com a intenção de não reproduzir dependências dos órgãos do Estado em questões como água e saneamento, e para aprofundarmos formações a partir das necessidades do território, as novas comunidades se tornaram espaços para retomadas de autonomias em múltiplos sentidos: retomada dos plantios tradicionais apoiadas por abordagens agroecológicas de recuperação de áreas degradadas; retomada dos processos formativos fora da escola do Estado e das universidades, apropriando-se de tecnologias voltadas às autonomias hídrica, elétrica, comunicacional e de direito e política territorial, para os jovens praticarem saberes e técnicas relevantes para suas comunidades9; retomada das lideranças femininas, à frente da maioria das novas aldeias e suas roças, e também condutoras de um intenso e necessário movimento contra a violência doméstica, buscando interromper ciclos de agressão e abuso que atingem a todos –– homens, mulheres e crianças.

Relacionada a esse último tema, está uma questão cada vez mais incontornável para nós: o impacto do álcool não indígena como promotor de violências e adoecimento em nossas comunidades. Ignorar a necessidade de enfrentar essa questão de forma prioritária é ignorar a continuidade de uma violência colonial que debilita profundamente nossos corpos e espiritualidade, nossa capacidade de viver bem e lutar.

Talvez o impacto da bebida alcoólica e outras substâncias dos não indígenas produzidas para causar vício e adoecimento não pareça uma questão política relevante para muitos juruá que vivem nas cidades, mas sabemos que essa percepção muda quanto mais um território vive sob alguma forma de violência estrutural, como em muitas periferias e zonas rurais.

Para enfrentar esse problema, nos voltamos para o fortalecimento das formas tradicionais de cuidado e para as práticas de saúde comunitária. Nas aldeias guarani, temos nossos próprios remédios das florestas, bebidas fermentadas leves e o petyngua (cachimbo para fumo de corda), que usamos em momentos de encontro e consagração em nossas opy (casa de rezas). Em 2020, começamos um trabalho com medicinas vindas de outros povos indígenas, inicialmente direcionado a dependentes de álcool e outras substâncias, mas que tem sido ampliado.

Não foram poucos os casos de pessoas em nossas comunidades que passaram por graves episódios de crise de saúde mental, potencializados pelo alcoolismo e outros vícios, e que por meio dessas práticas de cuidado coletivo e do uso das medicinas tradicionais puderam melhorar. Alguns até lideram novas aldeias, ajudando a tratar outros que sofrem dessas aflições.

As sessões na opy, conduzidas pelos cantos e rezas do xamanismo guarani mbya, têm atuado como antídotos à violência descontrolada e ao adoecimento impulsionados pelos venenos e agressões vindos do mundo juruá. Além disso, constituem um modo de aprofundamento dos vínculos de cuidado e afeto mútuo, forma de curar conflitos, seus orgulhos e amarguras, dando mais espaço à vida alegre e bem-humorada guarani, que não poucas vezes, explode em contagiantes gargalhadas. Foi com esse espírito que, no início de 2025, fizemos o 2º encontro de Xondaro e Xondaro, convidando parentes de aldeias de diferentes estados, expandindo esses novos horizontes de fortalecimento político e apoio mútuo para mais territórios.

Nos últimos anos, temos percebido outra ameaça de adoecimento vindo de fora e que está se intensificando nas aldeias, alimentada pela onipresença dos celulares e a expansão do sinal 4G: as redes sociais projetadas para gerar uso abusivo. Em resposta a essa situação, foram pensadas algumas iniciativas no território para implementarmos uma política comum de acesso à internet, como medida para usar suas potencialidades e conter suas ameaças. Uma dessas iniciativas, é a criação de uma plataforma local de mídias na Tenondé, que estamos chamando de Nhandeflix (nosso flix).

Para além dos impactos na saúde mental das pessoas, também são preocupantes os efeitos das redes sociais nos movimentos de luta. Se foi por meio da visibilidade nas ruas e nas redes que a luta pela demarcação das TIs em São Paulo conseguiu chamar a atenção e ampliar a rede de apoios a partir de 2013, hoje, os donos das plataformas e seus programadores (escondidos atrás desse nome confuso de “algoritmos”) estão conseguindo impor aos movimentos formas de comunicação mais apelativas e fugazes, que costumam inflar egos e parasitar processos coletivos, criando uma dinâmica de disputas de “caciques” de perfis, os tais influencers.

Mesmo que essas plataformas eventualmente sejam utilizadas para divulgações e articulações, as tendências de seu funcionamento não deixam de apontar para uma forma de subordinação e um distanciamento com as relações que ocorrem no território, que seguem outras lógicas e tempos. Está cada vez mais difícil ignorar, depois dos posicionamentos mais recentes dessas plataformas, que desejar uma visibilidade nos termos impostos por essas redes pode ser muitas coisas, menos caminhar em direção a uma autonomia “contracolonial”, na denominação de Nego Bispo, dos territórios.

Encontro de mulheres (kunhãgue aty), tekoa Tenonde Porã, setembro de 2018.

Canto (mboraei) na opy, tekoa Tenonde Porã, novembro de 2024.

Ato na sede da Rumo Logística, concessionária da ferrovia que atravessa a TI Tenondé Porã, Curitiba, abril de 2019.

Construção de sistema de saneamento ecológico, tekoa Yporã, outubro de 2022.

Proteção e captação de nascente, tekoa Kuaray Oua, agosto de 2022.

sistema de energia solar, tekoa Ka’aguy Hovy, março de 2022.

Recuperação de área degradada, tekoa Kalipety, dezembro de 2021.

“Jogo de dentro, jogo de fora”

A organização das lideranças em um conselho também fortaleceu de maneira significativa o uso e o controle coletivo sobre recursos que vêm de fora. Seja em épocas de fartura, quando as conquistas das lutas se revertem em projetos decorrentes dos direitos indígenas, como compensações ambientais ou programas educacionais e culturais vindos de diferentes âmbitos do Estado, seja em épocas de escassez quando os projetos e recursos minguam, o coletivo de lideranças ajusta seu compartilhamento de acordo às necessidade do território: bolsas de apoio em um programa municipal podem ser informalmente redivididas para alcançar um número maior de famílias; o salário para um professor da escola do Estado vira para três professores em retomadas, que podem eventualmente complementar seu pagamento com a venda de artesanatos pelo coletivo da aldeia; uma compensação ambiental inicialmente elaborada para cooptar caciques e inserir jovens no mercado, é transformada em um programa de infraestruturas para retomada territorial10; uma degradada área de monocultivo de eucalipto vira aldeia referência em recuperação de solo por meio de oficinas de agroflorestas, constituindo experiências que têm se espalhado por outras aldeias, diversificando ainda mais a produção de comida, e diminuindo a dependência dos mercados e seus alimentos com agrotóxicos e conservantes. Esse último trata-se de um movimento também fundamental para enfrentar futuros tempos de escassez nos apoios externos.

Atualmente, quase ninguém busca trabalho remunerado fora do território, e aqueles que o fazem, costumam não gostar. Os poucos empregos públicos regulares dentro da TI, como professor ou agente indígena de saúde, são distribuídos de modo que não fiquem concentrados em apenas uma família. Nesse sentido, o papel do coletivo de lideranças ao conduzir o compartilhamento do que vem de fora é similar às regras sobre aqueles que caçam nas matas, que devem ser sempre os últimos a consumir o que trazem de volta para a aldeia. Dinheiro e mercadorias do mundo não indígena são tratados de modo semelhante: ainda que circulem internamente, eles servem a uma economia do compartilhamento e consumo imediato. O recurso de uma venda ou um bico bem remunerado é rapidamente distribuído e consumido pelo seu valor de uso, assim, não há acúmulo.

Pensando nessas questões, vemos como é complexa a prática da autonomia. Por um lado, é importante não dar espaço a intromissões políticas por parte do Estado, estabelecendo distâncias e evitando dependências. Mas por outro, também é necessário não criar dependências com recursos vindos de possíveis vendas para o mercado.

Muitos visitantes que vão ao Kalipety ficam entusiasmados quando conhecem os milhos tradicionais, os avaxi ete’i, e vão logo propondo que vendêssemos para restaurantes de chefs notáveis em São Paulo: “Imagine um prato com esse milho colorido, vai ser um sucesso!”, eles dizem. Mas para além da recusa em vender avaxi ete’i por princípio cultural, mesmo que fosse batata-doce, que não teria esse empecilho, não faz sentido para nós vender dessa forma, pois isso fatalmente colocaria a aldeia numa relação de submissão nesse processo, tendo que aceitar uma série de consequências na dinâmica interna.

Para suprir a demanda e alcançar uma quantidade para valer a pena o empreendimento, teria que ser imposto a todos da aldeia viver só de plantar e colher batata-doce. Além de nós, até a terra ficaria aborrecida com as imposições desse processo. Fora que ainda há o risco de, uma hora para a outra, o preço do quilo cair muito, ou do prato sair do cardápio porque, como todas as modas juruá, também essa de comer batata-doce guarani poderia passar… Melhor e mais fácil para alguém degustar um prato com milho e batata-doce guarani é visitar a aldeia, como já fazem muitos grupos que recebemos aqui em atividades de formação política e turismo comunitário.

Ou seja, assim como queremos evitar intromissões do Estado em nossas comunidades, também queremos evitar as mesmas dependências em relação ao mercado, que possui uma dinâmica de demandas e valores na qual pouco podemos intervir. Nossa aposta para uma maior autonomia, como sugerem muitas das descrições que trouxemos aqui, é expandir a diversidade. De modo semelhante ao que fazemos nas roças ou no coletivo de lideranças, tentamos diversificar as relações de onde tiramos o nosso sustento. Dessa maneira, podemos ir variando composições conforme as necessidades e os riscos de imposições, manejando as relações “de dentro”, como nossos compartilhamentos, caças e coletas entre os seres com os quais coexistimos no território, e as relações “de fora”, com os apoios dos parceiros, visitas turísticas, vendas de artesanato, obrigações vindas do Estado, empresas ou organizações – amigas ou inimigas.

Mesmo a ideia de uma autonomia financeira precisa ser pensada coletivamente a partir do território. Se for definida segundo os termos do mercado, não será outra autonomia senão a de produzir e consumir mercadorias, favorecendo individualismos e nos deixando ainda mais vulneráveis a todo tipo de assédio. No mundo da violência colonial, tudo pode se tornar um assédio integracionista: os empreendimentos e suas compensações, o mercado e suas ofertas para se vender ou comprar, a escola e suas promessas de cargos e salários. Por isso, nos parece muito acertado pensar que a luta desde uma perspectiva contracolonial não deve ser apenas por “terra” – que isoladamente pode ser reduzida a um recurso, um meio de produção. A luta deve ser também e sobretudo por “território”, não no sentido juruá de uma área a ser controlada por um Estado, mas de um espaço coletivo e compartilhado por uma diversidade de seres e onde se possa, justamente, recusar que a lógica de transformar tudo em mercadoria se torne dominante.

Assim, a autonomia coletiva na Tenondé Porã funciona na medida em que busca submeter o que vem de fora às necessidades do território, o que é melhor ajustado quanto mais diversa tem se tornado a composição política de dentro, por meio das retomadas e da ampliação do conselho de lideranças. Isso se manifesta como uma prática constante de reflexão sobre como e com quem preferimos cultivar relações de parceria e interdependência, tendo um principal objetivo no horizonte: seguir na recusa – ainda que às vezes parcial e instável – de se dissolver nesse mundo civilizado do trabalho, do acúmulo, da produção e consumo descontrolados como principal razão de ser das relações. Mesmo habitando em uma área tão próxima a uma megalópole como São Paulo, e apesar dos já quinhentos anos de contato e violência colonial, trata-se de não aceitar apenas sobreviver integrados ao “povo da mercadoria”, nas palavras de Davi Kopenawa.

Porque, como lembram os Zapatistas, a luta nunca foi apenas para sobreviver, mas sim para fazer sempre duas coisas: o urgente, que é sobreviver, ou seja, não morrer, e o importante, que é viver. Resistir a morrer e ao mesmo tempo criar, com a rebeldia, outras formas de viver, outras formas de seguir existindo e se diferenciando como um território indígena, ou quilombola, ribeirinho, caiçara, popular, selvagem, contracolonial – qualquer outro lugar onde essa recusa possa seguir viva.

Para isso, sejam parentes, vizinhos, organizações não indígenas ou os diversos outros seres com quem compartilhamos as matas de nosso território, a questão é menos pensar a autonomia como uma tentativa de definir nossas regras sozinhos, e mais como uma busca dos melhores arranjos, em cada momento, para ir tecendo a rede de implicações que conforma nossas vidas e lutas.

Sempre estamos fazendo nossas regras junto a outros, humanos e não humanos, inclusive aqueles que não vemos, mas que mostram o perigo de se fazer simplesmente o que se quer, pois isso invariavelmente traz consequências concretas, e nem sempre positivas. Essa é a sabedoria de tornar-se selvagem: se compreender como parte implicada no mundo. Por sua vez, a civilização não indígena declarou, desde há muito tempo e assim continua reafirmando, que pode fazer suas regras sozinha, que pode dominar isso que chamou de natureza e ser autônoma em relação a ela, ignorando todos os desastres que se acumulam como evidência de que isso não é possível.

Se podemos entender que cada modo de vida implica uma política, precisamos nos perguntar quais modos podem funcionar como um antídoto a essa autonomia desvinculada, que faz do mundo civilizado um câncer no planeta. Devemos nos indagar como podemos praticar uma política voltada para um melhor compartilhamento da vida por meio da expansão de sua diversidade, e como em cada território é possível construir suas redes de interdependência e trilhar seus caminhos nessa direção.

Para concluir, uma última reflexão. Durante as manhãs, enquanto tomamos uma cuia de ka’ay (chimarrão) diante da beleza densa e úmida da Mata Atlântica que envolve nossa casa, muitas vezes observamos admirados: como uma floresta, em sua profunda e vasta complexidade de relações, consegue sustentar a infinidade de seres diferentes e modos de vida que a conformam. Aí está uma verdadeira ciência e política selvagem com a qual temos muito que aprender. Que nesse aprendizado nossas lutas e territórios possam se expandir na escala e variedade das grandes florestas.

Aguyjevete!

***

Jera Guarani é agricultora e liderança na Terra Indígena Tenondé Porã, no extremo sul de São Paulo, onde também realiza projetos culturais e formações de lideranças de base, principalmente mulheres. Desde 2008, tem atuado no grupo de lideranças do território, apoiando as retomadas e suas roças, especialmente na sua aldeia, a tekoa Kalipety.

Lucas Keese dos Santos, ou Ruka, nas aldeias, é indigenista e antropólogo, atuando junto aos Guarani Mbya desde 2009. Acompanhou o movimento pelas retomadas na Terra Indígena Tenondé Porã a partir de 2013 e atualmente vive nesse mesmo território, na tekoa Kalipety. É autor do livro “A esquiva do xondaro – movimento e ação política guarani mbya” (Elefante, 2021).

Crédito das imagens: (1) João Claudio Sena; (2) e (3) Comitê Interaldeias; (4), (5) e (6) Dudu Coladetti; (7) Vinícius Toro; (8) Lucas Keese; (9) Ormuzd Alves; (10) e (11) Comitê Interaldeias; (12) Comissão Guarani Yvyrupa; (13) Dudu Coladetti; (14) Pedro Biava; (15), (16), (17), (18) Comitê Interaldeias.

- Tenondé Porã: os muitos anos de luta por reconhecimento | CTI ↩︎

Rap feito por jovens da Tenondé Porã no contexto das lutas pela demarcação: A todo povo de luta – Rap Guarani Mbya ↩︎- Índios guaranis sofrem atentado a tiro em Parelheiros – Periferia em Movimento ↩︎

- Lideranças do Território Indígena Tenondé Porã pedem apoio na resistência contra ameaças violentas – Periferia em Movimento ↩︎

- Indígenas, incluindo criança, são baleados por pistoleiros no Paraná ↩︎

- Terra Indígena Tenondé Porã: 2013 a 2023 – Dez anos de luta! ↩︎

- Os agricultores guarani e a atual produção agrícola na Terra Indígena Tenondé Porã Município de São Paulo ↩︎

- “Domesticada nos Andes, onde existem até hoje mais de quatro mil variedades com diferentes propriedades e resistência a doenças, a batata se tornou no século XVIII a base da alimentação de boa parte da Europa, onde só poucas variedades, entretanto, foram selecionadas. Quando um fungo destruiu por vários anos seguidos as batatas plantadas na Irlanda, a fome causou a morte de um milhão de pessoas e a emigração de outras tantas”, diz Manuela Carneiro da Cunha. Povos da megadiversidade – revista piauí ↩︎

- UM LEVANTE DA TERRA NA METRÓPOLE DA ASFIXIA – Piseagrama ↩︎

- PIERRI, Daniel Calazans. 2023. “Virando a mesa com um simples papel! – Como o primeiro caso de ativismo societário indígena no Brasil permitiu que os Guarani e Tupi-guarani em São Paulo vencessem batalha contra um dos maiores grupos econômicos do país e conquistassem o protagonismo de executar diretamente seu próprio CI-PBA”. In: RICARDO, Fany Pantaleoni; KLEIN, Tatiane & SANTOS, Tiago Moreira dos (orgs.). Povos indígenas no Brasil, 2017-2022. São Paulo, Instituto Socioambiental.

↩︎