Paulo Henrique Fernandes Silveira

Entrevistadores/editores:

Prof. Dr. Roberto Santos de Carvalho

Prof. Dr. Ademar Bogo

ESPECIARIA: Para iniciarmos, poderia nos contar sobre as origens familiares e o contexto social em que Florestan Fernandes foi criado?

SILVEIRA: No ensaio “Em busca de uma sociologia crítica e militante”, do livro A sociologia no Brasil, Florestan traça um amplo panorama sobre a sua formação. Ele também concedeu diversas entrevistas sobre o seu percurso de vida. Florestan nasceu em 1920, na capital paulista. Sua mãe, Maria Fernandes, era uma emigrante portuguesa que, fugindo da fome, veio jovem para o Brasil. Segundo Heloisa Fernandes, socióloga e filha de Florestan, a família de Maria Fernandes veio para o interior de São Paulo trabalhar numa fazenda de café. No lugar onde ficaram acomodados havia um saco de arroz, um de feijão e um de batatas. Maravilhada com a fartura de comida, Maria Fernandes disse para seu pai que nunca mais voltaria para Portugal.

Maria Fernandes não recebeu educação escolar. Ela trabalhou como empregada doméstica e como lavadeira, uma atividade comum em São Paulo nas primeiras décadas do século XX, quando ainda existiam muitas várzeas na cidade. No livro Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza: 1890-1915, Casé Angatu Tupinambá (Carlos dos Santos) faz uma bela análise sobre as alternativas de trabalho da população pobre desse período.

Filho de mãe solteira, Florestan não conheceu o pai. Em sua certidão de nascimento consta apenas o sobrenome da mãe. Seu núcleo familiar era só ele e ela. Florestan nasceu na casa de sua madrinha, Hermínia Bresser de Lima, onde Maria Fernandes morava e trabalhava como empregada doméstica. Com boa situação financeira, Hermínia Bresser colocou Florestan numa escola infantil particular.

Após um desentendimento com Hermínia Bresser, que queria assumir a criação do menino, Maria Fernandes e Florestan foram morar em quartos de cortiços na região central da cidade. Nessa nova conjuntura, aos seis anos, Florestan precisou começar a trabalhar. Ele exerceu diferentes atividades: limpou roupas de clientes numa barbearia, foi ajudante num açougue, aprendiz numa alfaiataria e engraxate ambulante.

Em determinado momento, Florestan passou a ser arrimo de sua família, isso exigia que ele passasse o dia nas ruas lutando pela sobrevivência.

Como nos romances sobre crianças pobres de Charles Dickens, algumas pessoas ofereciam comida para Florestan em condições semelhantes a quem oferece ração para um cachorro.

Para evitar esse tipo de humilhação, Florestan levava para o trabalho um sanduiche que ele mesmo preparava em casa, por vezes, ele recorria ao “mata-fome”, um pudim de pão vendido nos bares que não alimentava bem, mas que o deixava saciado.

Depois que se especializou como engraxate, Florestan se aproximou de outros meninos que também precisavam trabalhar. Seu melhor amigo na época, um engraxate chamado Angelim, morreu de tuberculose e de fome. Esse tipo de morte era comum em seu meio. Nas palavras de Florestan: “as pessoas caíam no caminho” (1986, p. 68).

Essas experiências lhe impuseram uma adultização precoce, o que afetou sua adaptação no sistema escolar. O jovem trabalhador não via sentido prático e imediato no ensino oferecido pela escola básica. Ele acabou se tornando um aluno rebelde que, com alguma frequência, faltava às aulas e se envolvia em brigas. Por outro lado, Florestan precisou deixar a escola para trabalhar em turno completo. Mesmo assim, ele fez três anos do ginásio, no Grupo Escolar Maria José, na Bela Vista.

Como analisa Casé Angatu, nas primeiras décadas do século XX, São Paulo passou por um processo de urbanização que visava expulsar as famílias pobres dos bairros centrais da cidade. Parques e grandes avenidas foram construídos onde ficavam as várzeas. Nessas regiões encontravam-se lavadeiras, pequenos comerciantes e moradias precárias que deram origem às primeiras favelas da cidade. A maioria das pessoas que residiam próximas às várzeas eram negras ou indígenas.

A ausência de uma política de regulamentação dos aluguéis pelo poder público contribuiu para esse projeto de “higienização”. Pelos relatos de Florestan, quando morava em quartos de cortiços da Bela Vista, do Bom Retiro e do Brás, assim que o aluguel subia, ele e sua mãe eram obrigados a procurar uma moradia ainda mais barata. Essa situação os levou a morar em bairros distantes do centro da cidade. Entre outras dificuldades, as periferias não ofereciam muitas oportunidades de escolarização e de trabalho.

Mesmo com o apoio de Clara Bresser, irmã de sua madrinha, que conhecia pessoas influentes, Florestan não conseguiu lograr um emprego bem remunerado. Havia muito preconceito contra os pobres, comumente tomados como ladrões e imprestáveis.

Com dezessete anos, Florestan foi trabalhar como barman no Bar Bidu, no centro da cidade. Entre os fregueses desse bar estavam diretores e professores do Riachuelo, ginásio particular que tinha um curso preparatório para o exame de madureza. Segundo o Artigo 100 do Decreto n.º 21.241, de 4 de abril de 1932, da reforma educacional de Francisco Campos, a aprovação nesse exame conferia aos estudantes o certificado do curso ginasial, que os credenciavam para realizar o exame de habilitação (vestibular) para o ensino superior.

O professor Jair de Azevedo concordou que Florestan fizesse o curso preparatório com um custo reduzido. Outro freguês do Bar Bidu, Manoel Lopes de Oliveira, conseguiu para Florestan um emprego como entregador de amostras do laboratório Novoterápica, atividade que lhe dava tempo para estudar.

O casal Ivana Pirman e José de Castro ofereceram- -lhe casa, comida e uma ajuda financeira. Ivana Pirman era filha adotiva de Hermínia Bresser, José de Castro foi motorista da família. Nessas circunstâncias, Florestan poderia sustentar sua mãe e retomar os estudos interrompidos na infância, em suas palavras: “o círculo de ferro fora rompido” (1977, p. 148).

Maria Fernandes não queria que Florestan fizesse o curso de madureza, ela temia que o filho, depois de estudar, tivesse vergonha dela. A relação dos dois ficou estremecida por um tempo. No período em que Florestan foi morar com Ivana Pirman e José de Castro, sua mãe foi morar com uma amiga. Mesmo sem morarem juntos, Florestan continuou a sustentá-la.

Os colegas de infância e juventude de Florestan o caçoaram dizendo que ele ficaria de miolo mole de tanto ler. Segundo Florestan, havia muita pressão dos seus colegas e conhecidos para ninguém deixar a condição social em que todos se encontravam.

Por causa da má alimentação, Florestan ficou muito magro. No laboratório Novoterápica, Manoel Lopes de Oliveira comentou com Antônio Scala, seu secretário, que Florestan poderia desmaiar a qualquer momento. As coisas melhoraram quando Florestan começou a jantar na casa de Ivana Pirman e José de Castro. Alguns colegas do Riachuelo também o convidavam para jantar nas casas de suas famílias.

Florestan frequentava a casa de Antônio Scala, lá ele fez muitas refeições e pôde conviver com toda sua família. Os irmãos Antônio e Mário Scala eram socialistas fervorosos. Contribuíram com a iniciação de Florestan no socialismo.

A idade mínima para fazer o exame de madureza era dezoito anos. Destinado a qualificar adultos para o mercado de trabalho, o madureza permitia uma economia de tempo. O curso ginasial durava cinco anos e o curso complementar (que antecedeu o colegial), durava dois anos. Já o curso de madureza durava três anos. Portanto, o estudante que fosse aprovado no exame teria feito cinco anos em três, mas se ele também fosse aprovado no vestibular, teria feito sete anos em três

O exame de madureza foi implantado no Brasil no início da República, com a reforma de Benjamin Constant. Seguindo as indicações de Rui Barbosa, a reforma se inspirou no exame de maturidade alemão (Maturitätsprufung). O objetivo principal desses exames era avaliar os conhecimentos dos estudantes que fizeram o curso ginasial nas escolas e daqueles que fizeram sua formação fora das escolas.

Estabeleceu-se um forte vínculo entre os estudantes da turma de Florestan e os professores que lecionavam no Riachuelo. Passar nos exames tornou-se um objetivo individual e coletivo. O professor de latim da turma, Ennio Chiesa, também precisava fazer os exames. Ele foi uma grande motivação para Florestan e para toda turma. Eles fizeram os exames num ginásio estadual de São João da Boa Vista. Segundo Florestan, apenas 3 estudantes de sua turma não foram aprovados nos exames.

Logo após ser aprovado no exame de madureza, Florestan passou no exame de habilitação para ciências sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Dos 27 candidatos que prestaram esse exame, apenas 6 foram aprovados. Florestan foi aprovado em quinto lugar. Ennio Chiesa foi o primeiro colocado nesse mesmo exame. A habilitação para filosofia teve 4 candidatos, todos foram reprovados.

Nos anos 1940, a USP não oferecia cursos noturnos. Para conciliar trabalho e estudo, Florestan teria que fazer um curso de meio período. A princípio, ele queria prestar o exame de habilitação para engenharia química. No entanto, esse era um curso de tempo integral.

A maior parte dos cursos de meio período da USP era realizada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Florestan não quis fazer filosofia, pois não lhe interessava estudar o pensamento dos outros. A decisão de prestar o exame de habilitação para ciências sociais foi influenciada por Benedito de Oliveira, professor de história e de geografia do Riachuelo, que considerava Florestan um reformador social.

Como no exame de maturidade alemão, o exame de madureza brasileiro também deveria certificar a idoneidade moral dos estudantes. Por isso, Benedito de Oliveira, que também era diretor do Riachuelo, elaborou um atestado para Florestan apresentar na USP.

O curso de madureza cobria os conteúdos oferecidos nos cinco anos do curso ginasial, mas não cobria os conteúdos dos dois anos do curso complementar, que foi concebido para ser um curso preparatório para o ensino superior. Para ser aprovado no exame de habilitação para ciências sociais, Florestan precisou estudar por conta própria os conteúdos das disciplinas que só eram oferecidas no curso complementar, como filosofia e sociologia.

O autodidatismo acompanhou a formação de Florestan: quando ele deixou a escola, mas não deixou de ler, quando prestou o exame de habilitação e durante o ensino superior.

Segundo Florestan, seu êxito no exame de habilitação poderia sugerir que a população mais pobre enfim teria acesso à universidade, mas não era isso, naquele momento, apenas ele, alguém que precisou deixar a escola ainda na infância para trabalhar e que era filho de Maria Fernandes, ex-empregada doméstica e ex-lavadeira, havia superado essa barreira social.

ESPECIARIA: De que forma a origem social de Florestan Fernandes influenciou sua trajetória pessoal e acadêmica?

SILVEIRA: o sociólogo francês Roger Bastide, que lecionou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, entre 1938 e 1954, foi fundamental na formação acadêmica de Florestan. Um dos temas das pesquisas de Bastide era a sociologia do conhecimento. Para Karl Mannheim, pioneiro nessa área das ciências humanas, a produção do conhecimento está diretamente relacionada à posição social da pesquisadora ou do pesquisador. Essa tese epistemológica influenciou os trabalhos de Florestan.

Em suas reflexões biográficas, além de resgatar elementos do seu passado e discorrer sobre seu percurso de formação, Florestan também analisa a importância da sua posição social na produção da sua sociologia crítica e militante. As pesquisas acadêmicas de Florestan estão atreladas às experiências e à visão de mundo de uma pessoa que fez parte dos estratos mais pobres da sociedade. Num livro sobre a educação, Florestan reconhece seu lugar de fala: “Tudo se passou como se eu me transformasse, de um momento para outro, em porta-voz das frustrações e da revolta de meus antigos companheiros de infância e juventude. O meu estado de espírito fez com que o professor universitário falasse em nome do filho da antiga criada e lavadeira portuguesa, o qual teve de ganhar a sua vida antes mesmo de completar sete anos, engraxando sapatos ou dedicando-se a outras ocupações igualmente degradadas, de maneira severa, naquela época” (1966, p. XIX).

No início de sua carreira acadêmica, em 1947, Florestan publicou o artigo “O problema do método na investigação sociológica”. Nesse texto, Florestan analisa as perspectivas marxistas e sociológicas de Costa Pinto. Mesmo discordando dos meios propostos por Costa Pinto, assim como o colega, Florestan defende que as pesquisas sociológicas devem estar comprometidas com a mudança social. Penso ser essa uma marca de todo o trabalho de Florestan. Certamente, em 5 décadas de pesquisas teóricas e empíricas, com contribuições nas áreas da sociologia, antropologia, ciência política e educação, o trabalho de Florestan passou por diferentes fases, mas ele sempre esteve comprometido com a mudança social.

Do ponto de vista prático, as experiências de Florestan trabalhando desde menino pelas ruas do centro de São Paulo influenciaram suas primeiras pesquisas empíricas.

Numa de suas entrevistas, Florestan reconhece a importância dessas experiências em suas pesquisas sobre o folclore: “Por condições da minha própria vida quando criança, do conhecimento dos bairros de São Paulo, dos contatos que eu tinha com certas pessoas, foi muito fácil para mim colher muito material” (2011, p. 29).

Em sua pesquisa teórica sobre a organização social dos tupinambás, Florestan encontrou elementos da cultura popular em que foi educado, tanto no interior de sua família, que tinha uma origem campesina, como nas relações de amizade que cultivou nos cortiços da cidade. Nas experiências de trabalho na infância, Florestan conheceu o companheirismo de outras crianças que também precisavam ganhar a vida nas ruas. Na pesquisa sobre os tupinambás, ele encontrou uma forma de solidariedade semelhante, uma solidariedade que surge nos momentos em que uma comunidade enfrenta coletivamente a fome: “os que não têm nada para dividir repartem com os outros as suas pessoas” (Fernandes, 1976, p. 144).

A pesquisa encomendada pela UNESCO sobre o racismo na cidade de São Paulo, realizada em parceria com Bastide, também evocou suas experiências: “Estabeleceu-se uma base de identificação psicológica profunda, em parte por causa do meu passado, em parte por causa da minha experiência socialista prévia” (Fernandes, 2011, p. 72).

Essa pesquisa, desenvolvida no início dos anos 1950, contou com a colaboração de diversos militantes do movimento negro. Como Florestan, um dos militantes mais importantes daquele período, o jornalista José Correia Leite, também morou em quartos de cortiço da Bela Vista. Correia Leite enfrentou na infância dificuldades muito semelhantes às de Florestan.

A pesquisa parte da hipótese de que o racismo existe e promove uma série de barreiras sociais às pessoas negras: para terem acesso à moradia, ao estudo e ao trabalho. Isso Florestan não aprendeu nos livros. Ele conhecia essa realidade pelo convívio intenso que teve com pessoas negras que moraram com ele nos cortiços. Um dos temas principais da pesquisa para UNESCO foi a pobreza enfrentada pela comunidade negra, Florestan conhecia bem essa situação a partir de sua própria experiência pessoal.

Na Coleção Especial do Fundo Florestan Fernandes, da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, encontram-se todos os registros da pesquisa UNESCO. Durante a pesquisa, foram organizadas várias mesas de debates com dezenas de militantes. Num desses encontros, o poeta Carlos de Assumpção, que ainda está vivo e bem, afirma que quem melhor pode falar sobre o racismo é a pessoa negra, pois é ela que o sente.

Em outro encontro promovido pela pesquisa com a militância negra, Florestan reforça essa mesma posição. Vejam que interessante, ao mesmo tempo em que Florestan tem clareza sobre o seu lugar de fala, como alguém que enfrentou a pobreza e todas as barreiras sociais impostas às pessoas brancas pobres, ele não se coloca como porta-voz da comunidade negra, pois ele não enfrentou o racismo na própria pele. O professor Diogo Valença e eu estamos editando e publicando alguns textos das militantes e dos militantes negros que colaboraram com Florestan e Bastide na pesquisa UNESCO sobre o racismo em São Paulo. Já publicamos textos de José Correia Leite, de Jorge Prado Teixeira, de Nestor Borges e de Sofia Campos Teixeira. Tanto Bastide quanto Florestan participaram das associações negras da época e trabalharam com essas pessoas.

ESPECIARIA: Um dos primeiros estudos de Florestan Fernandes, As trocinhas do Bom Retiro: contribuição ao estudo folclórico e sociológico da cultura e dos grupos infantis (1944), já revelava sua preocupação sociológica com a infância. Podemos considerá-lo um pioneiro (ou até mesmo o criador) da chamada “sociologia da infância”? Esse estudo surgiu de uma intuição pessoal ou reflete sua atenção aos múltiplos aspectos da formação sociocultural do povo brasileiro?

SILVEIRA: Não sou estudioso de toda a obra de Florestan, que abrange pesquisas de sociologia, antropologia, ciência política e educação. Minha principal motivação para ler e estudar seus textos é de ordem pessoal, pelo fato de ele ser meu avô, e um intelectual que eu admiro muito.

Um traço biográfico interessante sobre “As trocinhas do Bom Retiro” é que o trabalho foi dedicado à Ivana Pirman, José de Castro e Manoel Lopes de Oliveira: “Espero que encontrem em suas páginas – bem como nos meus futuros trabalhos – a compensação pelo entusiasmo e o apoio que me dispensaram” (Fernandes, 1979, p. 5).

Percebe-se sua preocupação em reconhecer a importância dessas três pessoas em sua vida e em sua carreira. Antes de aprender isso lendo os textos de Florestan, aprendi com meus pais, também sociólogos: a importância do reconhecermos as pessoas que foram fundamentais em nossas trajetórias. Nesse caso, Ivana Pirman, José de Castro e Manoel Lopes de Oliveira abriram um caminho para que Florestan conseguisse romper o círculo de ferro que o impedia de mudar sua situação social.

Todavia, ao mesmo tempo que Florestan agradece às pessoas que contribuíram para que ele se tornasse um grande intelectual, a dedicatória também evoca de onde ele veio e como conseguiu mudar sua história.

Quando morreu minha bisavó, Maria Fernandes, coube a mim levar Florestan até a casa de repouso onde ela estava. No carro, ele me disse que não tinha o mesmo vínculo com nenhuma outra pessoa da família: os dois enfrentaram a pobreza juntos, como mãe e filho. Apesar de todas as mudanças em sua vida, Florestan não esqueceu suas origens.

Peço a licença para citar um belíssimo texto de Antonio Candido, que foi um grande amigo de Florestan desde que ele entrou na USP:

“Quem leu as entrevistas em que conta a sua infância e a sua adolescência, as duras batalhas travadas para sair da mais extrema pobreza e alcançar posições elevadas, impondo-se à opinião culta do país e do estrangeiro; quem leu tais entrevistas sabe de que esferas partiu e a que esferas chegou. Mas talvez não avalie o trabalho consciente de aperfeiçoamento pessoal, sob todos os aspectos, que caracterizou a sua vida. Com efeito, armado desde menino na campanha da sobrevivência difícil, ele manifestou frequentemente a sua energia por meio da combatividade e da intransigência dos lutadores íntegros, animados pelo ‘orgulho selvagem’ – bela fórmula com que definiu a ele e a sua mãe, a indomável dona Maria Fernandes, sobreviverem e vencerem o mundo adverso” (1996, p. 63).

Retomando o tema das trocinhas. Eu, minha irmã, primas, primos e muitas crianças que conviveram com Florestan conheceram as trocinhas e outras produções do folclore brasileiro na prática. Ele brincava com a gente e se divertia muito. Não creio que fizesse o mesmo com os adultos da família, só com as crianças. Sabíamos de cor cantigas, ditos e provérbios folclóricos que ninguém mais conhecia. Florestan repetia várias vezes os ditos e versos que tinha coletado em suas pesquisas, certamente, com o intuito de facilitar nossa memorização: “Home com home/ Muié com muié/ Faca sem ponta/ Galinha sem pé” (Fernandes, 2004, p. 238). Repetíamos esses versos no quintal da sua casa, sem atinarmos para o significado daquelas palavras. A graça era cantarmos juntos, o vô intelectual e toda a criançada reunida.

Não sei ao certo se essas pesquisas de Florestan, iniciadas em 1941, realizadas para uma disciplina de Bastide, no primeiro ano do curso de ciências sociais, inauguram a “sociologia da infância” no Brasil.

O folclore infantil já tinha sido estudado por Monteiro Lobato e por Mário de Andrade. Florestan conhecia a obra de ambos e chegou a conhecê-los pessoalmente.

Monteiro Lobato foi colaborador em jornais que Florestan também publicava. Nos anos 1940, as redações dos jornais eram espaços importantes de debate intelectual.

Mário de Andrade era tio de Gilda de Melo e Sousa, aluna da Faculdade de Filosofia da USP que se tornou uma das principais filósofas do país. Quando se casaram, Gilda de Melo e Antonio Candido foram morar na casa de Mário de Andrade, que hoje é um espaço de cultura aberto ao público, na Barra Funda. Logo, Mário de Andrade conhecia bem essa nova geração de estudantes da USP.

No início dos anos 1940, Florestan publicou alguns artigos sobre folclore e grupos infantis na revista Sociologia e no jornal O Estado de São Paulo. Mário de Andrade gostou dos artigos e falou isso para o próprio Florestan. Com vinte e poucos anos, ter esse reconhecimento de um dos maiores folcloristas do país foi um grande estímulo para ele.

Sobre o interesse de Florestan pelo tema, ele mesmo escreve que tinha conhecido na sua infância as trocinhas do centro da cidade de São Paulo, por isso, sabia exatamente onde procurar os grupos de crianças para realizar a pesquisa.

Além dessa experiência prática e das leituras dos ensaios e dos romances de Monteiro Lobato e de Mário de Andrade, na infância, Florestan lia muito a revista Tico-Tico. Sua madrinha, Hermínia Bresser, costumava comprá-la para ele. Essa revista teve um papel importante em sua formação autodidata. Ela trazia diversas referências sobre o folclore infantil.

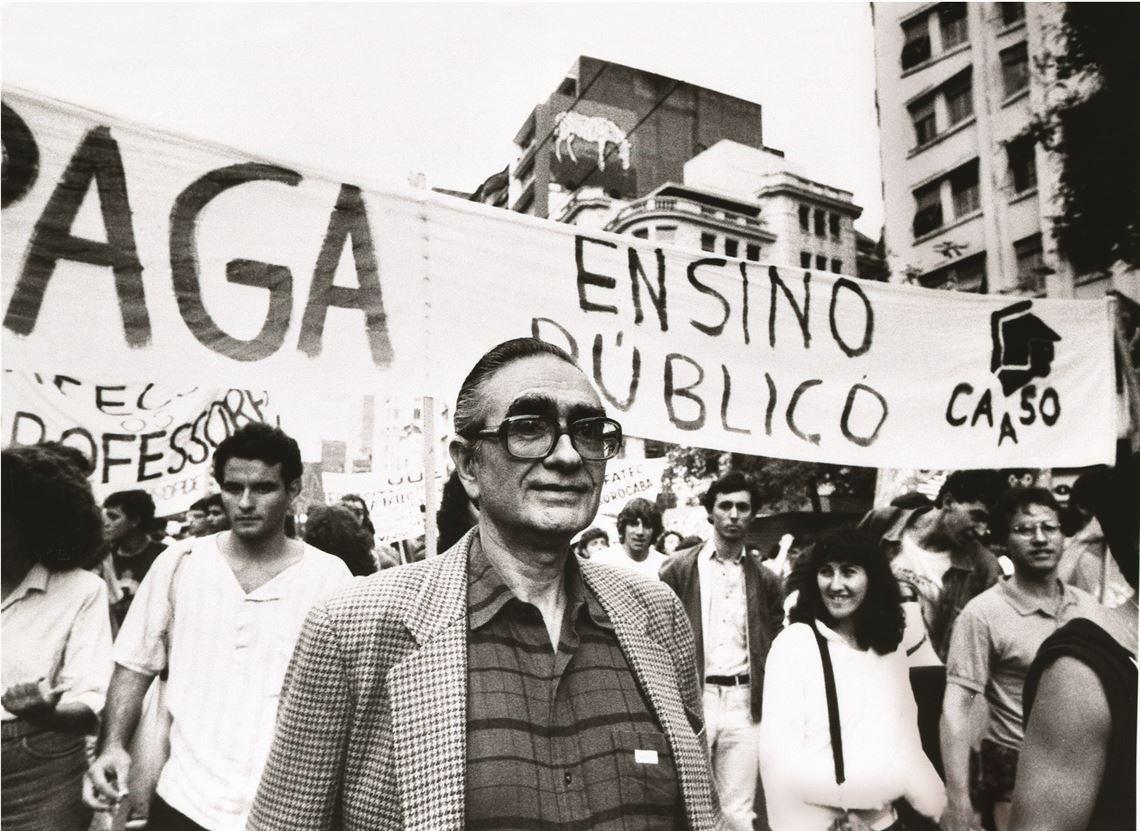

ESPECIARIA: Florestan Fernandes viveu períodos marcantes da história brasileira, como o Estado Novo de Vargas e o golpe de 1964, que levou à sua cassação como professor da USP. De que maneira esses contextos históricos contribuíram para o desenvolvimento da Sociologia crítica no Brasil?

SILVEIRA: Os jornais dos anos 1930 e 1940, acessíveis na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, noticiam a grande polarização política que ocorreu no período entre socialistas e integralistas, que seguiam uma ideologia fascista.

Ainda na adolescência, Florestan interessou-se pelo socialismo. Em 7 de outubro de 1934, com apenas quatorze anos, ele se uniu aos grupos socialistas que enfrentaram os integralistas na Batalha da Praça da Sé.

No ginásio Riachuelo, onde fez o madureza, e no laboratório Novoterápica, onde trabalhou como entregador de amostras, Florestan conviveu com alguns italianos socialistas que vieram para o Brasil por causa do fascismo. Acredito que São Paulo tenha sido um dos principais destinos para o exílio de muitos italianos socialistas e anarquistas.

Florestan fez boa parte do curso de madureza e todo curso de graduação em ciência sociais durante o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Entre 1943 e 1946, Florestan publicou uma série de artigos em jornais dirigidos pelo seu amigo Hermínio Sacchetta, um importante jornalista trotskista. Entre 1943 e 1945, Florestan contribuiu para o Jornal da Manhã e, entre 1945 e 1946, para o Jornal de São Paulo. Alguns desses artigos criticam o fascismo

Nesse período, Florestan participou do grupo trotskista organizado por Hermínio Sacchetta e de um movimento clandestino que se opunha a Getúlio Vargas.

Em 1946, a pedido do grupo trotskista, Florestan traduziu e fez uma apresentação do livro Contribuição à crítica da economia política, de Karl Marx. O livro foi publicado no mesmo ano pela Editora Flama, de São Paulo.

Por ter sido o período inicial na formação acadêmica de Florestan, o combate ao fascismo e ao Estado Novo ajudaram a moldar o sociólogo crítico e militante que ele se tornou. Além da militância política, Florestan utilizou seus recursos intelectuais em seu engajamento socialista, publicando artigos e divulgando o trabalho de Marx.

Marx. Na ditadura civil-militar ou empresarial-militar que se inicia em 1964, Florestan já estava com a carreira acadêmica edificada, com algumas das suas principais obras publicadas e gozando de notoriedade nacional e internacional.

Eu editei e publiquei no site A Terra é Redonda um folheto do Movimento Estudantil 1º de Maio (2024), de 1969, criticando a aposentadoria compulsória imposta pela USP a Florestan. Nas notas de rodapé, destaquei a relação de Florestan com os movimentos estudantis de resistência à ditadura.

Em setembro de 1964, Florestan enviou uma carta ao Tenente-Coronel Bernardo Schoman protestando contra o fato de a faculdade de filosofia e de outros institutos da USP estarem sendo investigados pela polícia militar. Florestan foi preso por conta disso. Os estudantes paralisaram as aulas por causa da prisão.

Poucos dias depois, Florestan saiu da prisão, estudantes, funcionários e docentes o receberam em festa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.

Florestan foi eleito paraninfo dos formandos em ciências sociais de 1964. Em seu discurso, defendeu a resistência dos intelectuais à ditadura.

Em 1967, o movimento estudantil iniciou uma campanha nacional a favor dos excedentes, estudantes que alcançaram a nota necessária nos vestibulares, mas não conseguiram vagas nas universidades públicas. Essa campanha reuniu estudantes universitários e secundaristas. Acusado de instigar os estudantes a entrarem sem autorização numa reunião da congregação de docentes da faculdade de filosofia que trataria da demanda dos excedentes e da reforma universitária, Florestan ameaçou pedir exoneração.

Em março de 1968, o Jornal do Brasil publicou uma reportagem sobre o apoio dos estudantes da USP a Florestan, lamentando o seu pedido de exoneração (PAULISTAS NÃO, 1968). Segundo a reportagem, os estudantes consideravam Florestan um “liberal-progressista”.

Alguns dias depois, também no Jornal do Brasil, Florestan informou ter desistido do pedido de exoneração. Em oposição ao que disseram os estudantes, ele afirmou ser um intelectual que seguia uma orientação socialista (PROFESSOR RETIRA, 1968).

Em dezembro de 1968, o governo ditatorial baixou o Ato Institucional n.º 5, que autorizava o presidente da República a demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade qualquer funcionário público. Em abril de 1969, os jornais noticiaram a aposentadoria compulsória de 44 funcionários públicos, entre eles, os docentes da USP: Florestan Fernandes e João Vilanova Artigas. Pouco depois, foi divulgada uma segunda lista de docentes aposentados compulsoriamente, entre eles: Mário Schenberg; Caio Prado Jr.; Fernando Henrique Cardoso; Emilia Viotti; Paula Beiguelman; Octavio Ianni; etc.

Foi enorme o impacto dessa aposentadoria compulsória, dessa cassação, na vida e no trabalho de Florestan. Desde aluno, ele se dedicava muito à universidade. Além de ser expulso da USP, Florestan teve todas as suas atividades acadêmicas monitoradas pela repressão, o que o levou, depois de um tempo, a partir para o exílio.

Em resposta à repressão da ditadura, Florestan radicalizou ainda mais suas posições como intelectual e militante socialista.

ESPECIARIA: Além de sua atuação como renomado cientista social, Florestan Fernandes teve uma trajetória política marcante, chegando a ocupar o cargo de Deputado Federal Constituinte. Considerando esse percurso, é possível afirmar que a ciência jamais é neutra? E que, sem embasamento científico, a militância corre o risco de perder qualidade e eficácia na luta por transformação social?

SILVEIRA: Além de participar dos debates das Subcomissões, especialmente, da Subcomissão sobre educação, cultura e esportes e da Subcomissão sobre os direitos das pessoas negras, indígenas e deficientes, Florestan publicou, semanalmente, artigos de jornal relatando e analisando tudo o que estava acontecendo.

Uma das coisas que mais agradou a Florestan nas atividades da Constituinte foi a participação popular nos debates travados em cada uma das Subcomissões. Num artigo publicado em junho de 1987, Florestan fez esse belo comentário sobre isso:

“Nesta fase, na qual se realiza uma espécie de auditoria do Brasil real, a pressão política desenrola-se no nível das subcomissões, com lances por vezes emocionantes, pungentes e memoráveis. Por várias vias, gente de diversas categorias sociais, profissionais, étnicas e raciais surge no centro do palco e assume o papel de agente, de senhor da fala. Um indígena, um negro, um portador de defeito físico, um professor modesto, saem da obscuridade e se ombreiam com os notáveis, que são convidados por seu saber ou lá comparecem para advogar as causas de entidades mais ou menos empenhadas na autêntica revolução democrática” (2014, p. 82-83).

Na dissertação de mestrado intitulada A voz e a palavra do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), Natália Néris (2015) analisa as intervenções de diversas pessoas que participaram dos debates na Subcomissão sobre os direitos das pessoas negras, indígenas e deficientes. Sobre a intervenção de Florestan Fernandes, que fez uma conferência sobre a história da discriminação racial no Brasil, a pesquisadora afirma:

“A intervenção de Florestan Fernandes inaugura o debate específico sobre a questão racial na Subcomissão. Sua fala trata de aspectos históricos e sociais das relações raciais no Brasil (incluindo, ainda que de forma breve, a questão indígena), baseado em sua experiência enquanto pesquisador” (Néris, 2015, p. 72-73).

Após a intervenção de Florestan na Subcomissão, houve uma intervenção de Lélia Gonzalez, intelectual e militante do Movimento Negro Unificado (MNU). Retomando alguns pontos analisados na intervenção de Florestan, cujos livros Lélia conhecia muito bem, ela justificou a importância de demandas do movimento negro, ou seja, com esse diálogo, costuraram-se a teoria sociológica e a realidade prática enfrentada pela comunidade negra.

ESPECIARIA: Florestan defendia que o negro deveria ser “integrado à sociedade de classe”. Em sua visão, o objetivo era apenas estimular a inserção dos descendentes de escravizados no trabalho assalariado, ou também torná-los agentes políticos das transformações estruturais da sociedade capitalista?

SILVEIRA: Essa é mais uma excelente questão! Do meu ponto de vista, essa questão é fundamental para entender o percurso das pesquisas de Florestan sobre a questão negra.

No projeto da pesquisa UNESCO sobre o racismo, publicado em 1951, Florestan e Bastide destacam a importância das pesquisas realizadas nos Estados Unidos sobre “as condições de ajustamento inter-racial baseadas na segregação e em uma combinação dos regimes de castas e de classes” (1959, p. 323).

No projeto, Florestan e Bastide citam diversas pesquisas norte-americanas, uma parte dessas pesquisas foi feita por pessoas negras da Escola de Chicago. No livro A integração do negro na sociedade de classes, publicado em 1965, Florestan também incorpora essas pesquisas norte-americanas. A Escola de Chicago ficou conhecida por desenvolver pesquisas de campo com o emprego de observações, entrevistas e questionários. Essas estratégias metodológicas foram utilizadas por Fernandes e Bastide na pesquisa UNESCO.

Provavelmente, a pesquisa que mais influenciou os trabalhos de Florestan sobre a integração e a segregação nos regimes que combinam castas e classes tenha sido An american dilemma, coordenada pelo economista e sociólogo sueco Gunnar Myrdal. Mesmo sendo um intelectual branco e estrangeiro, Myrdal teve a colaboração de pesquisadores negros norte-americanos, entre os quais, o sociólogo Clair Drake.

As pesquisas de Florestan sobre a questão negra incorporaram diversos temas, conceitos e argumentos da obra monumental de Myrdal. Em sua biblioteca particular, preservada pela Universidade Federal de São Carlos, podemos verificar os livros que Florestan teve acesso para realizar suas pesquisas. Alguns livros norte-americanos que, a princípio, Florestan não teve acesso, ele pôde conhecer nas mais de 1500 páginas da obra de Myrdal.

Ao discutir o protesto negro nos Estados Unidos, Myrdal (1944) analisa a polêmica travada entre Booker Washington e William Du Bois.

Em 1895, Washington proferiu um discurso em Atlanta. Em sua biografia, traduzida por Graciliano Ramos, Washington transcreve integralmente o discurso. Na parte final, o líder negro argumenta: “Os homens experientes da minha raça compreendem que a agitação relativa às questões de igualdade social é uma grande loucura e que os privilégios que teremos um dia serão consequência de um esforço obstinado, não coisa obtida artificialmente” (Washington, 1940, p. 158).

Pouco depois que Washington publicou sua biografia, Du Bois fez uma resenha do livro para um jornal norte-americano. Uma versão ampliada dessa resenha foi inserida no livro As almas do povo negro. Esse texto de Du Bois (2021), analisado por Myrdal, refere-se ao discurso de Washington como sendo o “Acordo de Atlanta”.

Em sua análise, Myrdal destaca as diferenças entre as posições dessas duas lideranças negras. Por um lado, a posição de Washington e de seus seguidores que defendem que a comunidade negra norte-americana acomode- -se e submeta-se à segregação. Por outro lado, a posição de Du Bois e da Associação Nacional para as Pessoas de Cor (NAACP), da qual ele participava, que sustentam que: “a plena participação e integração democráticas são corretas e devem ser tomadas como o objetivo final a ser conquistado” (Myrdal, 1944, p. 795).

Essa polêmica entre as lideranças negras norte-americanas influencia as análises de Florestan. Ao defenderem a plena participação e integração da comunidade negra, Du Bois e Florestan não estão defendendo o sistema capitalista, mas defendendo a efetiva passagem da sociedade de castas para a sociedade de classes. A pesquisa de Florestan demonstrou que, mesmo não tendo leis segregacionistas, como nos Estados Unidos, o racismo estrutural no Brasil impedia (e ainda impede) a plena cidadania das pessoas negras.

Isso não significa que Florestan considerasse a sociedade de classes justa, mesmo quando ele fez suas primeiras pesquisas sobre a questão negra.

Concordo plenamente com vocês, para Florestan, o objetivo do protesto negro não deve ser, apenas, a integração das pessoas negras à sociedade de classes, mas a transformação estrutural da sociedade capitalista.

A luta pela igualdade racial e a luta de classes foram questões que perpassaram as pesquisas e a militância de Florestan. Em suas pesquisas sobre a questão negra, nos anos 1950 e 1960, Florestan parece sustentar a necessidade da proletarização da comunidade negra para que ela pudesse se juntar à luta da classe trabalhadora.

Nos anos 1970, após conhecer a obra de Frantz Fanon, ele passou a defender a possiblidade de uma luta conjunta de todas e todos os condenados da terra. Isso implicava reconhecer que ele e seus amigos que precisaram ganhar vida engraxando sapatos nas ruas poderiam transformar suas revoltas em ação revolucionária.

ESPECIARIA: A defesa da educação pública é um tema recorrente no pensamento de Florestan Fernandes. Sua própria trajetória, marcada pela ascensão social por meio da escola pública, foi um fator determinante para que ele passasse a enxergar a educação como um direito fundamental de todos?

SILVEIRA: É curioso, mas, ainda que fosse muito pobre, Florestan fez uma parte da sua formação escolar num instituto particular, o ginásio Riachuelo. Essa é mais uma das contradições absurdas do capitalismo, o Riachuelo e outros ginásios particulares dos anos 1930 e 1940 ofereciam cursos preparatórios para os dificílimos exames de madureza, que foram criados para serem uma alternativa de formação para a classe trabalhadora.

Vejam a contradição, para conseguirem se preparar para os exames escritos e orais em diversas disciplinas do ginásio, entre as quais, francês e latim, as pessoas mais pobres precisavam recorrer aos ginásios particulares, pois o Estado não oferecia cursos gratuitos de preparação em número suficiente.

Como eu já disse, Florestan conseguiu com os diretores do Riachuelo a oportunidade de fazer o curso de preparação com um custo reduzido. Além disso, ele precisou sair do emprego de barman, em que trabalhava em tempo integral, para trabalhar como entregador de amostras no laboratório Novoterápica, onde ele tinha flexibilidade de tempo para estudar.

Faz tanto tempo, mas essa continua sendo a realidade da maior parte da classe trabalhadora, seja na escola básica, seja no ensino superior: a necessidade de deixar a escola para trabalhar e a impossibilidade de voltar a estudar por causa dos horários do serviço.

Quando prestou o exame de habilitação para ingressar no ensino superior, Florestan enfrentou outras barreiras impostas aos mais pobres. A USP não oferecia cursos noturnos que fossem acessíveis à classe trabalhadora. O curso de graduação que Florestan queria fazer, engenharia química, e vários outros da USP, só eram oferecidos em tempo integral, ou seja, inviáveis para a classe trabalhadora. Por fim, como nos exames de madureza, os exames de habilitação também eram dificílimos e exigiam avaliações escritas e orais.

Dos 27 candidatos que prestaram o exame para ciências sociais, apenas 6 foram aprovados. Dos 4 candidatos que prestaram o exame para filosofia, nenhum foi aprovado.

Ao apoiar o movimento estudantil pelas vagas para os excedentes nas universidades públicas, Florestan lembrou de suas próprias experiências. Também nesse caso, as barreiras sociais que enfrentou lhe forneciam um lugar de fala.

O que liga Florestan fortemente às lutas pelo ensino público de qualidade é sua participação, nos anos 1960, na Campanha em Defesa da Escola Pública. Ele analisa essa campanha no livro Educação e sociedade no Brasil. Entre as diretrizes dessa campanha, ela foi contra uma proposta do deputado Carlos Lacerda de utilização dos recursos públicos para contratar serviços de empresas particulares de ensino.

Nos últimos anos, eu tenho estudado a história dos cursinhos populares ou comunitários. Alguns surgiram com o movimento negro, ainda nos anos 1970. Nos anos 2000, os cursinhos comunitários passaram a ser uma das estratégias de formação e de luta em diversos movimentos sociais de todo país.

Em artigos, livros, mestrados e doutorados sobre os cursinhos comunitários, Florestan é uma das principais inspirações e referências teóricas. Na Faculdade de História da USP, há um cursinho comunitário que leva o nome de Florestan.

Num texto publicado nos anos 1980, Florestan defende uma ampla política de inclusão no ensino superior: “O momento é de abrir as portas da universidade para aquele que foi expulso e negado por ela. Estudantes que, como eu, chegaram à universidade por acaso, têm que chegar sistematicamente” (1989, p. 110).

ESPECIARIA: Que mensagem de incentivo você deixaria aos nossos leitores sobre a relevância de estudar as obras de Florestan Fernandes?

SILVEIRA: Eu leciono na Faculdade de Educação da USP, a FEUSP. Nos últimos anos, a USP desenvolveu uma política de inclusão, que conta com uma bolsa para alunas e alunos de baixa renda que moram nas periferias e nas cidades dormitório próximas à universidade.

Em 2022, eu publiquei no site A Terra é Redonda um pequeno ensaio intitulado: “Florestan Fernandes e a periferia na universidade”. Uma das motivações para escrever esse ensaio foram minhas alunas e alunos. Um dos meus cursos ocorre no noturno. Perto da USP temos trem e metrô; acaba a aula e as alunas e alunos começam sua jornada de volta para suas casas, depois de terem passado o dia trabalhando e estudando.

No período em que fez o curso de graduação na USP, Florestan morou com sua mãe na Penha, um bairro operário e periférico da zona leste da cidade de São Paulo. Há restrições para as pessoas que trabalham e estudam no centro e precisam voltar de condução para os bairros periféricos onde moram. Já cantava o poeta: “Não posso ficar nem mais um minuto com você/ Sinto muito amor, mas não pode ser/ Moro em Jaçanã/ Se eu perder esse trem/ Que sai agora, às onze horas/ Só amanhã de manhã” (Adoniran Barbosa, “Trem das onze”).

Nos anos 1950, a classe trabalhadora chegava à periferia de bonde. Havia um bonde especial para os operários. A Penha era a última estação. Numa entrevista, Florestan trata dessa experiência periférica: “tanto quando eu ia para o serviço, como quando voltava, eu ficava um tempo enorme no bonde. Podia ler” (Soares, 2021, p. 63).

po enorme no bonde. Podia ler” (Soares, 2021, p. 63). Por causa das lacunas em sua formação secundária, Florestan precisou estudar por conta própria para conseguir acompanhar o curso de graduação. Sobre a autodisciplina nos estudos de Florestan, seu amigo Antonio Candido comenta: “é preciso mencionar o seu raro poder de concentração, um dos instrumentos mais importantes da vida intelectual, que lhe permitia ler sem parar, em qualquer situação: no estribo dos bondes, na sala de espera dos médicos, nos saguões de cinema, sem falar das bibliotecas públicas” (1996, p. 44).

Essa é minha mensagem de incentivo para as novas gerações de estudantes e militantes, muitos anos atrás, Florestan Fernandes, outro estudante periférico, assumiu seu lugar de fala junto à classe trabalhadora e produziu uma sociologia crítica e militante.

Eu gostaria de agradecer muito as excelentes questões formuladas e a oportunidade de revisitar uma parte da vida e da obra de Florestan Fernandes.

Originalmente publicado em: https://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/4787/2813

Referências

Bastide, R., & Fernandes, F. (1959). Brancos e negros em São Paulo. Companhia Editora Nacional.

Candido, A. (1996). Lembrando Florestan Fernandes. Edição Particular. https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2015/08/ Lembrando-Florestan-Fernandes.pdf

Du Bois, W. (2021). Sobre o sr. Booker T. Washington e outros. In W. Du Bois. As almas do povo negro (pp. 61-84). Veneta.

Fernandes, F. (1960). O problema do método na investigação sociológica. In F. Fernandes, Ensaios de sociologia geral e aplicada (pp. 409-423). Livraria Pioneira Editora.

Fernandes, F. (1966). Prefácio. In F. Fernandes. Educação e sociedade no Brasil (pp. XV-XXIII). Dominus; EDUSP.

Fernandes, F. (1977). Em busca de uma sociologia crítica e militante. In F. Fernandes. A sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e desenvolvimento (pp. 140-212). Vozes.

Fernandes, F. (1979). Folclore e mudança social na cidade de São Paulo. Editora Vozes.

Fernandes, F. (1986). Florestan Fernandes: a pessoa e o político. Educação em Revista, 3(3), 61-68. http://educa.fcc.org.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0102-46981986000100011

Fernandes, F. (1989). O desafio educacional. Cortez.

Fernandes, F. (2004). As “trocinhas” do Bom Retiro. Pro-Posições, 15(1), 229-250. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/ index.php/proposic/article/view/8643855

Fernandes, F. (2011). Entrevista: Florestan Fernandes. TRANS/ FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia, 34, 25-106. https://revistas. marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/1060

Fernandes, F. (2014). Florestan Fernandes na constituinte. Fundação Perseu Abramo – Partido dos Trabalhadores; Expressão Popular. https://bibliotecadigital.fpabramo.org.br/xmlui/handle/123456789/323

Movimento Estudantil 1º de Maio. (2024, 26 de junho). Em defesa de Florestan Fernandes. A Terra é Redonda. https://aterraeredonda.com.br/em-defesa-de-florestan-fernandes/

Myrdal, G. (1944). An American dilemma: The negro problem and modern democracy. London: Harper & Brothers.

Néris, N. (2015). A voz e a palavra do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988): um estudo das demandas por direitos [Dissertação de Mestrado em Direito). FGV. https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13699

Paulistas não se desculpam. (1968, 24 de março). Jornal do Brasil, p. 28. https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader. aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&hf=memoria.bn.gov. br&pagfis=113038

Professor retira pedido de exoneração e confirma sua convicção socialista. (1968, 31 de março). Jornal do Brasil, p. 17. https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&hf=memoria.bn.gov.br&pagfis=113367

Santos, C. (Casé Angatu Tupinambá). (2003). Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza, 1890-1915. Annablume; FAPESP.

Silveira, P. (2022). Florestan Fernandes e a periferia na universidade. A Terra é Redonda. https://aterraeredonda.com.br/florestan-fernandes-e-a-periferia-na-universidade/

Soares, E. V., & Costa, D. V. (Orgs.). (2021). Florestan Fernandes: trajetória, memórias e dilemas do Brasil. Marxismo 21. https:// drive.google.com/file/d/1QvjPT9jz7CPEkHRj8RzYtxcYZUk_ S5uf/view

Washington, B. T. (1940). Memórias de um negro. Companhia Editora Nacional. https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/2677